En coulisse

Drone, crash et mails : le désastre chasse le désastre

par Livia Gamper

Pour sécuriser le trafic dans l'espace aérien environnant, les contrôleurs aériens ont recours à des systèmes de navigation, radio et radar de haute technologie. Mais la communication humaine et le contrôle sont plus importants encore que tous ces instruments.

À première vue, il n'y a que des moniteurs, des rangées entières même. La radio est forte. Tout ce que je comprends à la fin de la communication radio d'un pilote, c'est « Salut ». Actuellement, dans la tour, il y a quatre aiguilleurs du ciel qui travaillent. « Aux heures de pointe, ils sont cinq », explique Vladi Barrosa, porte-parole de skyguide Zurich. Les contrôleurs travaillent en équipes. Un aiguilleur ne fait jamais plus de deux heures sans pause, soit un total de sept heures par jour. Dans la tour, on compte de ce fait six rotations par jour.

Selon Vladi, la tâche principale du contrôleur aérien est très simple, « empêcher la collision au sol et dans les airs, c'est tout. » Les contrôleurs aériens ont recours à une grande variété de technologies pour contrôler le flux complexe des vols. Ils ne font donc pas la même chose toute la journée. Chacun des quatre ou cinq contrôleurs aériens de la tour a une tâche différente.

Christoph, assis à l'extrême gauche, est chargé des autorisations sol, les fameuses « clearance delivery », soit des avions se trouvant encore en porte d'embarquement. Une fois les portes de l'avion fermées par le PNC et l'avion paré au décollage, Christoph appelle le poste de pilotage par radio pour informer de la météo et des derniers détails concernant l'itinéraire de vol.

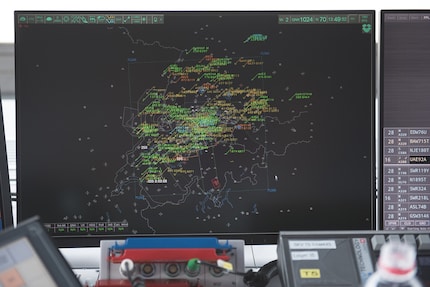

Puis Christoph utilise le terme « Squawk » ou « Affichez » pour affecter un code de transpondeur, soit un code à quatre chiffres qui identifie le transpondeur dont chaque aéronef est équipé. Le pilote paramètre le code qui lui est assigné dans son système. Le code de transpondeur permet d'identifier l'avion plus tard sur les écrans radars du contrôle du trafic aérien. Le radar envoie une impulsion au transpondeur de l'avion. Le transpondeur répond et s'affiche avec le code de reconnaissance sur l'écran radar.

Grâce au code de transpondeur, les contrôleurs aériens peuvent lire le numéro de vol, l'altitude et la vitesse de l'avion. Il existe également des codes de transpondeur spécifiques. Si un avion se trouve en situation d'urgence, le pilote doit changer le code. Pour les avions détournés, par exemple, le « Squawk » est 7500.

Dans la tour, Xandel, qui occupe la place du milieu, m'explique dans son dialecte autrichien qu'il s'occupe du contrôle au sol. Ce qui compte pour lui, c'est ce qui se passe sur le tarmac de l'aéroport. En outre, il assume un certain nombre de tâches, dont la coordination entre l'aéroport de Dübendorf et de Zurich. Les avions militaires et les hélicoptères de la Rega décollent de Dübendorf. Le décollage des avions militaires nécessite également l'intervention de la tour. Les avions militaires et de sauvetage ont la priorité sur les avions de passagers en partance de Zurich.

Mettons que la Rega doive, dans le cadre d'une urgence, survoler la zone aéroportuaire de Zurich, les avions commerciaux devraient alors attendre. Pareil pour un avion militaire. Si c'est le cas, « Dübendorf appelle », m'explique Xandel. « Et il faut décrocher. » Cela me surprend que la communication se fasse par téléphone et par radio et qu'il existe même des lignes dédiées vers les autres aéroports. Je m'attendais à une transmission de données avec des moyens un peu plus high-tech. Certes, le système est un réseau de télécommunications complexe commandé par un écran tactile. Mais je suis surprise qu'un contrôleur aérien doive décrocher le combiné du téléphone en plus de la radio.

Outre la coordination avec Dübendorf, Xandel, dans son rôle de Ground Control, est également responsable de l'éclairage des pistes, le balisage comme on l'appelle dans le jargon. La commande des balises lumineuses – allumage, extinction, sélection individuelle – s'effectue depuis la tour de contrôle.

Les stop bars – balises les plus importantes de couleur rouge – se situent au croisement de chaque piste de décollage ou d'atterrissage. Pour les pilotes, c'est comme un feu rouge. Ils ne peuvent traverser la piste qu'après avoir reçu le feu vert du contrôleur aérien.

L'éclairage des pistes doit être adapté en fonction des conditions : nuit, neige, pluie et brouillard. Je demande à Xandel quelle méthode il utilise pour allumer les balises. « En général, il me suffit de regarder par la fenêtre. »

Comme tous les contrôleurs aériens de l'aéroport de Zurich, Xandel travaille non seulement dans la tour de l'aéroport, mais aussi au centre de contrôle régional à Dübendorf, également appelé Area Control Center (ACC), en charge du contrôle d'approche. Dans ces fonctions, ils dirigent les arrivées et les départs de et vers l'aéroport de Zurich.

Je demande aux aiguilleurs où ils préfèrent travailler. Tous s'accordent à dire que les missions à Dübendorf sont plus intéressantes que celles de la tour à Zurich. « Il s'y passe plus de choses », explique Xandel. Je pensais que l'incessant ballet d'avions qui décollent et atterrissent leur suffirait. Xandel voit mon étonnement et ajoute : « À Dübendorf, j'ai beaucoup plus d'influence que lorsque je travaille à la tour », explique-t-il. En effet, tout y est réglementé et très restreint. En revanche, à Dübendorf, les aiguilleurs peuvent travailler de manière plus dynamique et ont plus de liberté. Ils transmettent les altitudes de vol ainsi que les vitesses de vol, de montée et de descente. De plus, par mauvais temps, il arrive souvent que les avions ne suivent pas le cap établi par les contrôleurs. « Chacun fait un peu ce qu'il veut », lance Xandel en riant.

Assis à côté de Xandel, Stefan, contrôleur aérodrome, n'a pas quitté son casque depuis mon arrivée dans la tour. Il coordonne les avions pour le décollage et l'atterrissage et donne aux pilotes l'autorisation de décoller, d'atterrir et de traverser les pistes.

De plus, Stefan ne lâche pas une seule seconde la fréquence radio de l'aéroport pour répondre aux messages radio entrants des pilotes. Stefan me montre un avion Edelweiss se trouvant en seuil de piste. Il est autorisé à décoller. Stefan mentionne le nom de l'avion sans oublier la force et la direction du vent, puis lance un : «Cleared for takeoff », « Autorisé décollage ». L'avion s'élance sur la piste et atteint sa vitesse de rotation à hauteur de la tour. « Il s'envole pour le Costa Rica, explique Stefan en riant.

Puis il s'adresse à nouveau au pilote : « Contact departure », ce qui signifie pour le pilote qu'il doit maintenant changer la fréquence radio. La fréquence est enregistrée dans le système de gestion de vol de l'avion, mais le changement de fréquence se fait manuellement par le pilote. Ce dernier passe ensuite aux mains des contrôleurs de Dübendorf. La tour de contrôle de l'aéroport de Zurich est uniquement responsable de la toute première phase du décollage d'un avion.

Pour l'atterrissage, la situation se veut différente. Lorsqu'un avion arrive dans un rayon de 20 kilomètres de l'aéroport, il doit contacter la tour. Pour la procédure d'approche, il s'aligne dans un couloir aérien et reçoit ensuite l'autorisation d'atterrissage de la part de Stefan. « Autorisé atterrissage, piste un quatre », dit Stefan à la radio, ce qui signifie que l'avion peut maintenant atterrir sur la piste 14.

La piste 14, qui jouxte le Dock E, se trouve derrière un bosquet. Nous ne voyons l'avion que lorsqu'il roule sur la piste. Vladi Barrosa m'explique que ce bosquet – réserve naturelle protégée, élaguée deux fois par an seulement – cache la vue des aiguilleurs, ce qui constitue une source de problèmes. Lorsque les arbres sont un peu plus hauts, les contrôleurs ne voient plus la piste. C'est pourquoi, depuis environ deux ans maintenant, un écran relié à une webcam en direct filmant la piste 14 a été placée au-dessus des moniteurs dans la tour.

« Il y a quelques années, un avion avait dévié de la piste », explique Vladi. « En raison de la hauteur des arbres, les aiguilleurs ne l'ont remarqué que lorsqu'ils ont vu des gens longer la piste. D'où la présence de cette caméra. »

Mais Stefan ne se contente pas de diriger les avions en regardant la piste par la fenêtre. Les informations du radar au sol de toutes les pistes et approches s'affichent sur l'un de ses quatre écrans. Comme les avions, toutes les voitures et tous les autobus qui circulent dans l'enceinte aéroportuaire sont équipés d'un transpondeur. Tous les véhicules de l'aéroport apparaissent sur l'écran radar de Stefan. Une installation située au Dock E génère une image radar.

Un autre écran de Stefan montre la configuration des pistes en croix de l'aéroport. Comme le décollage et l'atterrissage se font toujours face au vent, la direction et la force du vent s'affichent sur cet écran. Sur le moniteur suivant, Stefan voit le plan de vol en cours. Tous les vols en partance s'affichent sur la moitié gauche de l'écran, tous les vols en approche, sur la moitié droite.

Sur le Holberg, juste à l'extérieur de Kloten, se trouvent les deux systèmes radar qui génèrent les images pour la surveillance des arrivées et des départs. Les deux systèmes sont redondants, c'est-à-dire doubles. En cas de défaillance d'un radar, il n'est pas nécessaire d'interrompre immédiatement l'ensemble du trafic aérien. Toutefois, les opérations sont réduites pour des raisons de sécurité. « La technologie radar date de la Deuxième Guerre mondiale, le dernier cri quoi », lance Vladi en riant. Pourtant, l'interaction avec les nouvelles installations et les nouveaux systèmes fonctionnent. Un radar plus récent ainsi qu'une installation radio se trouvent au Lägern Hochwacht.

Malgré les trois systèmes radar différents et les nombreux écrans, le plus important, c'est-à-dire l'autorisation de décollage et d'atterrissage, est contrôlé par les aiguilleurs et diffusé exclusivement par radio sur les bandes VHF.

Il existe maintenant des systèmes high-tech permettant aux aiguilleurs de saisir les instructions pour le pilote dans le cockpit sous forme de texte. Uniquement installé sur les avions les plus récents, ce système s'appelle CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communications ou Communications contrôleur-pilote par liaison de données), une technologie qui ne s'imposera pas dans la tour m'expliquent les aiguilleurs, car les temps de transmission y sont tout simplement encore trop longs.

Sur le radar, Stefan peut identifier tous les avions qui survolent l'espace aérien suisse en effectuant un zoom arrière. Comme tout est visible sur le radar, je suis étonnée qu'il y ait une paire de jumelles à chaque poste. Vladi m'explique qu'ils en ont besoin quand un drone se perd dans les airs autour de l'aéroport ou pour localiser des objets à enlever des pistes.

Les survols de drones sont interdits dans un rayon de cinq kilomètres autour de l'aéroport. Malgré tout, il n'est pas rare qu'il y en ait qui se perde. Comme les drones ne sont pas visibles de loin et à l'œil nu, les aiguilleurs ont besoin de jumelles. Il est déjà arrivé que des contrôleurs reçoivent un message radio de la part de pilotes en approche pour signaler la présence d'un drone dans leur trajectoire. Les aiguilleurs doivent alors informer la police depuis la tour, m'explique Vladi.

Pour remédier à cette situation, Skyguide et la société AirMap ont développé un système de gestion du trafic aérien pour drones baptisé U-Space, permettant aux contrôleurs aériens d'avertir en temps réel les pilotes de drones lorsque leurs machines se retrouvent dans la trajectoire d'un aéronef. Les données GPS des drones peuvent ainsi être détectées sur le radar. Pour piloter un drone, il suffit de s'enregistrer dans le système pour recevoir l'autorisation numérique d'accès à l'espace aérien. Ce système est déjà à l'essai à Lugano où les aiguilleurs disposent d'un écran radar supplémentaire pour les drones. À Zurich, les drones doivent encore être localisés avec des jumelles.

Les contrôleurs aériens travaillent avec des systèmes radars à la fois anciens et dernier cri. Cela étant, le plus important dans leur travail, c'est la communication et le contrôle de soi. C'est à eux qu'incombe l'entière responsabilité de la sécurité en vol. Je suis étonnée de constater qu'ils sont toujours aussi dépendants des radars et des jumelles et que des outils comme le CPDLC ne se soient pas encore imposés. Ne dit-on pas après tout que le mieux est l'ennemi du bien ?

Comme les opérations aériennes à l'aéroport de Zurich se déroulent par vagues, le trafic augmente à nouveau. Pour moi, il est temps de quitter la tour de contrôle et de laisser les aiguilleurs vaquer à leurs occupations.

Faire des expériences et découvrir de nouvelles choses font partie de mes passions. Tout ne fonctionne pas toujours comme prévu et il arrive quelquefois que quelque chose se casse. Sinon, je suis accro aux séries et je ne peux plus me passer de Netflix. En été, on me trouve le plus souvent dehors au soleil – au bord du lac ou à un festival de musique.

Des informations intéressantes sur le monde des produits, un aperçu des coulisses des fabricants et des portraits de personnalités intéressantes.

Tout afficher