En coulisse

"Fata Deum" : Quel est le potentiel de la nouvelle simulation des dieux ?

par Kim Muntinga

Ce ne sont ni des jeux de construction ni des jeux de stratégie, mais un peu des deux : les simulations de dieux suivent leurs propres règles. Pourquoi le genre continue de fasciner malgré son statut de niche et où il continue de vivre discrètement dans le domaine indépendant.

Parfois, il ne suffit pas d'être un héros. Pas seulement le sauveur de l'humanité qui sauve l'univers de l'apocalypse. Je veux plus. Je veux créer, juger, façonner, détruire et reconstruire. Je veux être «Dieu». Au moins pour quelques heures de jeu.

J'adore jouer à Dieu. Pas au sens religieux du terme, mais dans des jeux où, d'un simple clic, je façonne des continents, détourne des fleuves, provoque des éruptions volcaniques ou regarde des petits êtres grandir. Les simulations de dieux font partie des types de jeux les plus étranges et les plus fascinants que j'ai jamais essayés.

C'est ce mélange de fantasme de pouvoir et d'expérience d'observation qui m'attire toujours dans ce genre de jeux. Tout est entre mes mains et, en même temps, tant de choses se passent sans que je n'intervienne. C'est là que réside pour moi l'attrait : pouvoir intervenir sans tout contrôler.

Le genre des simulations de dieux est étonnamment vaste. Il va de jeux qui me placent directement dans le rôle d'un créateur en tant qu'entité toute-puissante à des titres qui ne contiennent que des mécaniques individuelles semblables à celles des dieux, sans jamais utiliser le mot «Dieu». Entre ces extrêmes, il existe de nombreuses variations : Tantôt je suis au centre des événements mondiaux, tantôt je ne suis qu'une impulsion invisible.

Dans sa forme la plus étroite, j'entends par simulation divine un jeu qui me donne un pouvoir d'intervention quasi divin, sans que je contrôle directement des unités individuelles. Cependant, le genre est généralement défini de manière plus large : Une simulation de dieux est un genre de jeu dans lequel vous jouez le rôle d'un dieu ou d'une entité surnaturelle ressemblant à un dieu et dirigez, généralement indirectement, le destin d'un monde, d'un peuple ou d'autres créatures.

Cette définition englobe non seulement des classiques comme «Populous», «Black & White» ou «WorldBox», mais aussi des titres qui n'imposent pas explicitement un rôle de dieu, mais qui reprennent des mécaniques similaires. Il s'agit par exemple de titres comme «Dungeon Keeper», «RimWorld», «Spore» ou «The Sims».

Les deux définitions - étroite et large - ont leur raison d'être :

La première décrit le god game classique avec une imagination de créateur claire. La seconde montre comment le principe d'intervention indirecte s'est glissé dans de nombreuses mécaniques de jeu modernes - même sans auréole.

La frontière entre le jeu de dieu et la gestion est de plus en plus floue. Alors que la simulation classique des dieux met en scène la toute-puissance comme fantasme de jeu, l'idée d'intervention indirecte apparaît aujourd'hui dans de nombreux jeux hybrides. Ce qui compte, ce n'est pas la mention du mot «Dieu», mais la perspective à partir de laquelle je change le monde.

Pour autant, les jeux d'urbanisme classiques comme «SimCity» ou «Anno» n'en font pas partie pour moi. Là, je suis un planificateur, un maire ou un gestionnaire humain avec des objectifs clairs, des tâches et un contrôle économique.

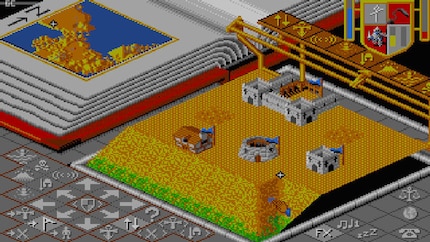

Pour comprendre les simulations de dieux, il faut remonter à 1989. Un petit studio britannique du nom de Bullfrog Productions publie un jeu qui peut paraître anodin aujourd'hui, mais qui, à l'époque, est à l'origine d'un tout nouveau genre : «Populous». Le jeu est signé Peter Molyneux, un nom qui fera plus tard plusieurs fois la une des journaux avec des idées dignes d'un dieu.

Je me souviens très bien de mon premier contact avec «Populous». Les graphismes en pixels étaient minimalistes, les commandes demandaient un temps d'adaptation, et pourtant tout semblait plus grand que le jeu lui-même. Je formais des collines, je nivelais le terrain, j'observais les petits croyants qui commençaient à construire, à grandir, à se battre. Je n'étais pas leur chef. J'étais leur monde.

Le but était d'agrandir son propre peuple et de supplanter celui du dieu adverse «» .

Ce qui distinguait «Populous», ce n'était pas seulement le principe du jeu, mais la perspective. Pour la première fois, je n'étais pas le héros qui combattait le mal. J'étais le mythe qui agissait dans les choses. Pas un rôle au sens classique du terme, mais une idée. Cette abstraction rendait le jeu intemporel. Même s'il semble aujourd'hui techniquement poussiéreux, l'essence de toute véritable simulation de dieux vit toujours dans «Populous».

Bullfrog a ensuite publié plusieurs suites («Populous II», «Populous : The Beginning») et a continué à marquer le genre de son empreinte. Le big bang était là. La simulation de dieux était née.

Rares sont les jeux qui ont poussé le concept de simulation de dieux aussi loin, de manière aussi élégante que provocante, que «Black & White». Peter Molyneux était à nouveau derrière ce projet, sorti en 2001 : cette fois sous la bannière de son nouveau studio Lionhead. Pour moi, «Black & White» était plus qu'un simple jeu de stratégie avec une façade divine. C'était une expérience morale, emballée dans un sandbox plein de merveilles, de rituels et de réflexion.

Au fond, l'idée du jeu restait familière : j'endossais le rôle d'un dieu qui régnait sur un petit monde insulaire, vénéré et adoré par des croyants. Je pouvais intervenir, faire des miracles, déplacer des bâtiments, donner de la nourriture ou lancer des boules de feu. Mais la vraie nouveauté était ailleurs : le jeu me regardait. Il ne jugeait pas, mais il se souvenait.

«Black & White» a introduit un système moral qui non seulement documentait mes décisions, mais changeait visuellement le monde. Si j'agissais avec bonté, mon avatar divin devenait plus lumineux, plus amical. Le paysage s'épanouissait, la musique et l'atmosphère étaient paisibles. Si je choisissais la voie de la violence, le monde devenait plus sombre, plus menaçant, même mes temples prenaient une autre forme. Je devenais littéralement le miroir de mes choix.

Mais le cœur du jeu était ma créature : un animal géant que j'élevais, nourrissais, félicitais ou punissais. Cette créature contrôlée par l'IA apprenait de mon comportement : Si j'étais clément, elle aidait les agriculteurs dans les champs. Si j'étais cruel, elle mangeait les enfants. Et en la regardant, je me suis souvent demandé si elle faisait naître le mal ou si elle ne faisait que me révéler à moi-même?

Malgré son audace créative, «Black & White» n'était pas un jeu parfait. Les commandes étaient encombrantes, la courbe d'apprentissage était abrupte et certaines mécaniques semblaient inachevées. Et il a réussi à faire quelque chose que peu de jeux avant ou après lui ont réussi à faire : Il m'a fait ressentir ce que cela signifie d'être Dieu.

Quatre ans plus tard, «Black & White 2» a été publié pour lui succéder, en conservant le principe de base mais en le modifiant considérablement. L'accent s'est nettement déplacé vers la stratégie : je pouvais désormais construire des villes, recruter des unités, commander des armées et ma présence divine devenait un pouvoir au service d'un jeu de conquête classique.

Certes, la morale restait visible : ma créature s'adaptait à mon comportement, le monde réagissait à mes décisions. Mais l'équilibre subtil entre l'observation, l'influence et l'autoréflexion a été quelque peu perdu. A la place, une structure de jeu plus claire dominait, avec des objectifs de mission, des conflits militaires et des conditions de victoire définies.

«Black & White 2» était plus beau, plus structuré, mais aussi plus docile. La magie de l'original, ce sentiment permanent que le jeu m'observait en secret, a cédé la place à une mécanique de jeu nettement plus calculée. Le deuxième volet reste néanmoins pertinent pour le genre : en tant que tentative de rendre le god game plus accessible aux masses. Et d'échouer à trouver le juste milieu entre ambition et adaptation.

Après «Black & White», le genre des simulations de dieux semblait avoir tout dit. Il n'y avait plus de révolution, plus de grands éditeurs qui s'intéressaient encore au principe du jeu. Au lieu de cela, l'industrie du jeu vidéo a changé d'orientation : la stratégie en temps réel est devenue plus compétitive, les jeux de construction plus détaillés, la morale est devenue une option de dialogue plutôt qu'une mécanique de jeu. Et les dieux ? Ils ont peu à peu disparu de la scène .

Je me souviens d'un vide étrange après «Black & White». C'était comme si le genre s'était survalorisé et n'avait plus trouvé d'espace par la suite. La simulation classique des dieux était trop grande, trop risquée, trop difficile à commercialiser. Une IA puissante, des systèmes de jeu ouverts, pas d'objectif clair, pas de progression conventionnelle. Cela ne correspondait pas à la grille d'une industrie qui s'appuyait de plus en plus sur des mécaniques sûres et une monétisation planifiable.

Les quelques tentatives de maintenir le genre en vie sont restées bien pâles. «Godus», par exemple - toujours à l'initiative de Peter Molyneux - promettait d'être un successeur spirituel de «Populous», mais a échoué de manière spectaculaire en raison d'attentes trop élevées, d'une conception incohérente et de soutiens Kickstarter déçus. C'était un retour à des promesses sans lendemain.

Et pourtant, le genre n'a jamais complètement disparu. Il s'est simplement retiré. Dans la clandestinité du développement indépendant, où la liberté et l'expérimentation sont redevenues possibles. Soudain, des jeux rappelant les vertus d'antan mais trouvant de nouvelles voies sont apparus : «WorldBox», «Reus» et «The Universim».

«WorldBox» de Maxim Karpenko est probablement le God Game le plus accessible de ces dernières années, et peut-être aussi le plus honnête. Il n'y a pas de quêtes, pas de missions, pas d'histoire. Simplement un monde que je crée, que je peuple. Et que je peux détruire à ma guise. Muahaha.

Je peux installer des humains, des elfes, des orcs et des nains, leur donner des terres ou leur imposer des guerres. Je peux faire pleuvoir des météorites, couler des continents entiers ou bénir une civilisation par la magie. Le monde du jeu réagit à mon intervention, grandit, se transforme. Souvent plus vite que je ne le vois.

«Reus» de 2013, développé par le studio néerlandais Abbey Games, adopte un ton très différent. Au lieu d'une seule divinité toute-puissante, je prends ici le contrôle d'énormes esprits de la nature, comme un géant de la forêt, un titan de l'océan et un colosse rocheux de la montagne. Chacun d'entre eux représente un aspect particulier de la nature et possède des capacités uniques

Avec ces géants, je façonne la surface d'une planète : Je fais pousser des forêts, j'élève des montagnes, je crée des animaux, des ressources et des terres fertiles. Mais les habitants réels - de petites colonies humaines primitives - agissent de manière totalement autonome. Je ne peux pas les contrôler, seulement créer les conditions dans lesquelles ils vivent.

Et c'est là que ça devient intéressant : si je leur donne trop de ressources, ils deviennent avides et agressifs. Si je les garde au plus juste, ils restent pacifiques, mais stagnent. «Reus» n'est pas un jeu de contrôle, mais d'influence. J'observe comment mes décisions modifient l'équilibre du monde, sans jamais le maîtriser totalement.

En 2024, «Reus 2», la suite tant attendue, fait passer le concept au niveau supérieur de son développement. Au lieu d'une planète infinie, je construis maintenant plusieurs planètes en parallèle : chacune avec son propre biotope, ses propres conditions, ses propres habitants.

«Reus 2» est plus complexe en termes de mécanique de jeu, mais aussi plus clairement structuré que son prédécesseur. C'est un jeu sur la responsabilité à long terme, sur l'interaction entre l'abondance et la mesure, entre la croissance et l'équilibre. Et il reste fidèle à son principe de base : les dieux ne parlent pas - ils créent.

«Reus» est presque méditatif. J'ai l'impression de jouer à un jeu d'équilibre écologique qui ne fait pas de moi un moralisateur, mais un contributeur silencieux à un monde dynamique. Ici, les dieux ne sont pas des juges, mais des équilibristes.

S'il existe un titre indépendant qui tente de réunir «Black & White», «Populous» et «Spore» en un seul, c'est bien «The Universim» de Crytivo. Le jeu adopte une approche ambitieuse : du big bang à la civilisation interstellaire, avec l'intervention divine à chaque étape du développement.

Je commence avec un peuple primitif à l'âge de pierre, j'aide à construire les premières huttes, je préviens les sécheresses, j'influence le temps et je regarde la technologie, la politique et la société évoluer. Le jeu reste en vue à vol d'oiseau : je ne fais pas partie du monde, mais je suis son cadre directeur.

Contrairement à «WorldBox» ou «Reus», «The Universim» propose des structures de jeu beaucoup plus classiques : ressources, recherche, progression. Mais le mode Dieu reste présent. J'envoie la foudre, je guéris les malades, je punis les pécheurs. C'est un équilibre entre le jeu de construction et la simulation de dieu, qui ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais qui vise à ramener le genre sur une grande scène.

Tous les jeux qui donnent l'impression d'être des simulations divines n'appartiennent pas formellement au genre. De nombreux titres me donnent un contrôle proche de celui d'un dieu, me permettent de façonner des mondes, d'influencer des destins et de décider indirectement de la vie et de la mort. Sans pour autant se qualifier de «God Game». Parfois pour des raisons stylistiques, parfois par distance thématique. Mais le sentiment d'être au-dessus de tout demeure.

Un exemple parfait est «Spore» de Maxis, sorti en 2008. Le jeu commence de manière microscopique. Je contrôle un seul être vivant dans la soupe primitive. Mais à chaque étape de mon développement, je grandis : d'abord une créature, puis un chef de tribu, enfin une civilisation et enfin un empire interstellaire. Dans la phase galactique, j'influence des planètes entières, je terraforme, je façonne des écosystèmes et je dirige le destin d'espèces entières. Je ne suis pas un dieu, mais j'ai souvent l'impression de l'être.

«Spore» n'est pas un god game classique. Il y a un contrôle direct, une progression claire et des phases linéaires. Cependant, le thème de la création, de l'influence indirecte et de la perspective cosmique est présent tout au long du jeu.

Tout à fait différent, mais tout aussi divin, est «The Sims». Ici, il ne s'agit pas de forces de la nature, mais de micro-mondes sociaux. Je crée des gens, je construis leurs maisons, je détermine leur environnement et j'observe comment ils interagissent, aiment, se disputent ou échouent. Je peux aider, manipuler, intervenir ou simplement laisser les choses se faire.

Ce qui rend «Les Sims» passionnant, c'est la combinaison d'autonomie et de dépendance : les personnages du jeu ont leur propre volonté, mais réagissent à tout ce que je modifie. Cela rappelle fortement les simulations de dieux - mais sans la foudre ou la construction de temples. Au lieu de cela, c'est moi qui décide s'il y a un petit déjeuner ou une piscine sans échelle.

Avec «Dungeon Keeper» de Bullfrog, sorti en 1997, la perspective divine est de retour : mais cette fois dans un royaume souterrain infernal. Je suis un seigneur ténébreux qui développe un donjon, pose des pièges, attire des créatures et combat des héros. La plupart des systèmes sont basés sur un contrôle indirect : j'aménage les espaces, j'influence les comportements par des incitations et je punis en cas de désobéissance. Mes serviteurs suivent ma logique, pas mes ordres directs.

Mais «Dungeon Keeper» va plus loin : je peux ramasser des créatures à la main, les envoyer à l'entraînement ou les lancer directement dans des batailles. Dans le mode "Possession", je peux même prendre le contrôle. Comme un dieu de l'ego au milieu de la mêlée. C'est cette alternance de distance et d'intervention qui rend le jeu si particulier.

En 1999, «Dungeon Keeper 2» est sorti comme successeur : techniquement plus moderne, avec des graphismes en 3D, une interface utilisateur améliorée et un design encore plus accessible. Le jeu étendait de nombreux mécanismes de l'original, mais restait fidèle au principe de base.

Même si «Dungeon Keeper» relève formellement de la stratégie en temps réel, son intérêt réside dans la gestion d'un monde qui suit ma sinistre vision. Mi-dieu, mi-surveillant. Une simulation de dieux ? Peut-être. Mais certainement une où le diable se cache dans les détails

Dans «RimWorld», je n'endosse pas le rôle d'un dieu. Et pourtant, c'est souvent ainsi que le jeu se présente. Je supervise la survie d'une colonie sur une planète lointaine, je façonne son environnement, je définis des priorités, je décide des plans de construction, des traitements médicaux, des règles alimentaires et des principes moraux. Les colons agissent en grande partie de manière autonome : ils mangent, dorment, font des recherches et construisent selon leurs propres besoins.

Et pourtant, je suis plus qu'un simple observateur. Je peux intervenir directement dans les situations critiques : Je mets les colons en mode combat, je donne des ordres ciblés («Fais-le maintenant»), ou je les force à agir. C'est surtout dans les combats, les urgences médicales ou le transport de prisonniers que je montre que je ne me contente pas de créer un cadre, mais que je peux aussi exercer un contrôle actif. Du moins ponctuellement.

Ce qui rend «RimWorld» spécial, c'est son influence à long terme : je peux façonner des sociétés entières, y compris la religion, l'idéologie, les valeurs et la structure sociale. Je décide de ce en quoi ma colonie croit, de ce qui est considéré comme une vertu, de ce qui est puni. Je n'interviens pas d'un geste divin, mais en façonnant le monde en permanence en arrière-plan.

«RimWorld» n'est donc pas un God Game classique. Il procure toutefois un sentiment similaire : créer plutôt que contrôler, avec une option d'intervention. Un jeu hybride qui mêle contrôle, responsabilité et imprévisibilité et qui me force souvent à agir comme un dieu sans vraiment en être un.

Les simulations de dieux ont peut-être disparu des feux de la rampe, mais le sentiment de façonner indirectement un monde est toujours vivant : dans les jeux indépendants, les hybrides et les recoins inattendus des conceptions de jeux modernes. Je le vois dans les jeux de gestion de colonie, les systèmes émergents, les fantaisies de sandbox. Non pas comme un genre à la mode, mais comme une idée de jeu qui n'a jamais vraiment disparu.

Et peut-être que d'autres choses vont venir. «Fata Deum - The God Sim», un titre à venir d'Allemagne, veut faire revivre le principe classique du God Game, avec des effets miraculeux, des dieux en compétition et un monde de jeu qui réagit à mon influence. Au moins, le jeu promet de belles choses.

Parallèlement, «Sintopia» est dans les starting-blocks : un mélange satirique de jeu de Dieu et de simulation économique. Dans un scénario d'inspiration rétro, vous prenez la tête d'un empire bureaucratique infernal, dirigez les péchés, l'automatisation du spam et les profits. Le jeu veut combiner la gestion de l'arène avec la volonté de création divine.

S'agit-il d'un retour en force ? Qui sait ? Mais tant qu'il y aura des jeux dans lesquels je peux créer plutôt que commander, le principe divin continuera à vivre pour moi.

Quel est votre classique personnel parmi les simulations de dieux ? Le genre de la simulation divine a-t-il un avenir ? Dites-le dans les commentaires.

Mes intérêts sont variés, j'aime simplement profiter de la vie. Toujours à l'affût de l'actualité dans le domaine des fléchettes, des jeux, des films et des séries.

Des informations intéressantes sur le monde des produits, un aperçu des coulisses des fabricants et des portraits de personnalités intéressantes.

Tout afficher