Retroscena

«Fata Deum»: quanto potenziale si nasconde nel nuovo simulatore di divinità?

di Kim Muntinga

Non sono né giochi gestionali né giochi di strategia, ma un po' entrambe le cose: i simulatori di divinità seguono regole proprie. Perché questo genere, pur restando di nicchia, affascina ancora oggi e dove continua a vivere con discrezione nella scena indi.

A volte non mi accontento di vestire i panni dell'eroe. Neppure se si tratta di salvare l'umanità e proteggere l'universo dall'apocalisse. Voglio di più. Voglio creare, giudicare, plasmare, distruggere e ricostruire. Voglio essere «dio», almeno per qualche ora di gioco.

Mi piace giocare a essere dio. Non in senso religioso, ma nei giochi in cui, con un clic, posso plasmare continenti, deviare fiumi, far eruttare vulcani o guardare le mie piccole creature mentre crescono. Le simulazioni di divinità sono i giochi più originali e affascinanti che io abbia mai sperimentato.

Quello che continua ad attirarmi verso questo tipo di giochi è il mix tra fantasia di potere e osservazione della realtà. Tutto è nelle mie mani e allo stesso tempo molte cose accadono senza il mio intervento. Il fascino sta proprio nella possibilità di intervenire senza controllare tutto.

Il genere delle simulazioni di divinità è incredibilmente vario. Va dai giochi che mi mettono direttamente nei panni del creatore onnipotente a titoli che prevedono solo alcune meccaniche divine, senza mai usare la parola «dio». Tra questi estremi trovano spazio infinite variazioni: a volte sono al centro di tutto quello che accade nel mondo, altre volte sono solo un attore invisibile.

In senso stretto, per simulazione di divinità intendo un gioco che mi offre poteri di intervento quasi divini, senza che io debba o possa controllare direttamente ogni singola unità. In generale però, questo genere viene definito in maniera più ampia: una simulazione di divinità è un gioco in cui si vestono i panni di una divinità o di un'entità soprannaturale divina e si controlla, solitamente in modo indiretto, il destino di un mondo, di un popolo o di altre creature.

Oltre ai classici come «Populous», «Black & White» e «WorldBox», questa definizione include anche titoli che non prevedono esplicitamente un ruolo divino, ma che riprendono meccaniche analoghe, come ad esempio «Dungeon Keeper», «RimWorld», «Spore» e «The Sims».

Entrambe le definizioni, quella più restrittiva e quella più ampia, hanno la loro ragion d'essere: la prima descrive il classico god game con una marcata fantasia creatrice. La seconda evidenzia come il principio dell'intervento indiretto si sia insinuato in molte meccaniche di gioco moderne, anche in quelle prive di aura divina.

Il confine tra gioco di divinità e gioco di gestione sta diventando sempre più sfumato. Mentre la simulazione di divinità classica mette in scena l'onnipotenza come fantasia ludica, in molti giochi ibridi di oggi riprendono l'idea dell'intervento indiretto. L'elemento determinante non è la parola «dio», ma la prospettiva da cui il giocatore trasforma il mondo.

Nonostante questo, secondo me i classici simulatori di costruzione di città, come «SimCity» o «Anno», non appartengono a questo genere. Qui il giocatore è un progettista, un sindaco o un manager umano che ha obiettivi, compiti e un controllo economico ben definiti.

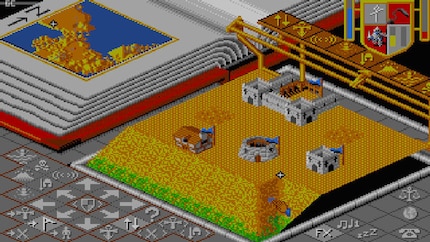

Per comprendere le simulazioni di divinità si deve fare un salto indietro al 1989. In quell'anno un piccolo studio britannico, la Bullfrog Productions, pubblica «Populous», un gioco che oggi può sembrare banale, ma che all'epoca getta le basi di un genere completamente nuovo. Il gioco è una creazione di Peter Molyneux, uno sviluppatore che in seguito sarebbe balzato più volte agli onori della cronaca per le sue idee «divinamente» creative.

Ricordo ancora molto bene il mio primo contatto con «Populous». La grafica in pixel era minimalista e i comandi richiedevano un po' di pratica, eppure tutto trasmetteva una sensazione di grandezza che andava oltre al gioco stesso. Ho plasmato colline, spianato terreni, osservato i miei piccoli fedeli mentre iniziavano a costruire, crescere, combattere. Non ero il loro capo, ero il loro mondo.

L'obiettivo era quello di far crescere il proprio popolo e scacciare quello della «divinità» concorrente.

Ciò che distingueva «Populous» non era solo il principio del gioco, ma soprattutto la prospettiva: per la prima volta non ero l'eroe che combatteva il male, ero il mito che agiva sulla realtà. Non un ruolo in senso classico, ma un'idea. Questa astrazione ha reso il gioco intramontabile. Anche se oggi sembra tecnicamente superato, «Populous» conserva l'essenza di ogni vera simulazione di divinità.

In seguito, Bullfrog ha pubblicato diversi sequel («Populous II», «Populous: The Beginning») continuando a caratterizzare il genere. Il big bang era esploso e con lui erano nati i simulatori di divinità.

Pochissimi giochi hanno sviluppato il concetto della simulazione di divinità in modo così elegante e provocatorio come «Black & White». Ideatore del progetto, lanciato nel 2001, è sempre Peter Molyneux, questa volta con il suo nuovo studio Lionhead. Per me «Black & White» era più di un semplice gioco di strategia avvolto da un'aura divina. Era un esperimento morale racchiuso in un sandbox pieno di meraviglie, rituali e riflessioni.

L'idea di base del gioco era quella di sempre: mi calavo nei panni di una divinità che governava un piccolo mondo insulare, venerato e adorato dai fedeli. Potevo intervenire, fare miracoli, spostare edifici, donare cibo o scagliare palle di fuoco. Ma la vera novità era un'altra: il gioco mi osservava. Non giudicava, ma ricordava.

«Black & White» ha introdotto un sistema etico che non solo documentava le mie decisioni, ma cambiava l'aspetto della realtà. Se mi comportavo con gentilezza, il mio avatar divino diventava più luminoso e amichevole. L'ambiente si animava, la musica e l'atmosfera trasmettevano serenità. Se sceglievo la strada della violenza, il mondo diventava più scuro e minaccioso, persino i miei templi cambiavano forma. Diventavo letteralmente lo specchio delle mie decisioni.

Il cuore del gioco, però, era la mia creatura: un enorme essere animalesco che allevavo, nutrivo, premiavo o punivo. Questa creatura controllata dall'IA imparava dal mio comportamento: se ero gentile, aiutava gli agricoltori nei campi. Se ero crudele, divorava i bambini. E mentre la osservavo, spesso mi chiedevo: sta generando il male o sta semplicemente facendo emergere qualcosa che ho dentro?

Nonostante il suo coraggio creativo «Black & White» non era un gioco perfetto. I comandi erano macchinosi, la curva di apprendimento ripida e alcune meccaniche sembravano incomplete. Però ha fatto quello che nessun gioco è mai riuscito a fare, né prima né dopo di lui: mi ha fatto provare cosa significa essere dio.

Quattro anni dopo è stato pubblicato il sequel «Black & White 2» che ha mantenuto il principio di base del gioco, ma con notevoli modifiche. Il focus si era nettamente spostato sulla strategia: ora potevo costruire città, reclutare unità, comandare eserciti e la mia presenza divina era diventata un potere al servizio di un classico gioco di conquista.

La morale continuava a essere visibile: la creatura si adattava al mio comportamento, il mondo reagiva alle mie decisioni. Ma il delicato equilibrio tra osservazione, influenza e autoriflessione in parte era andato perso. Al suo posto dominava una struttura di gioco più chiara, con obiettivi di missione, conflitti militari e condizioni di vittoria prestabilite.

«Black & White 2» era più bello e strutturato, ma anche più addomesticato. La magia dell'originale, la costante sensazione che il gioco ti stesse osservando di nascosto, aveva lasciato il posto a una meccanica molto più prevedibile. Per il genere, il secondo capitolo resta comunque rilevante, sia come tentativo di rendere il god game più accessibile all'ampio pubblico, sia come esempio della difficoltà di bilanciare ambizioni e fruibilità.

Dopo «Black & White» sembrava che il genere delle simulazioni di divinità non avesse più nulla da dire. Non ci sono state altre rivoluzioni e nessun grande editore sembrava interessato al principio del gioco. Al contrario, l'industria videoludica ha spostato il focus: la strategia in tempo reale è diventata competitiva, i giochi di costruzione sempre più curati nei dettagli e la morale si è trasformata da meccanica di gioco in opzione di dialogo. E le divinità? Sono scomparse lentamente dalla scena.

Dopo «Black & White» ricordo una strana sensazione di vuoto. Era come se il genere si fosse espanso troppo e poi non avesse più trovato spazio. La classica simulazione di divinità era troppo grande, troppo rischiosa e troppo difficile da commercializzare. Un'IA potente, sistemi di gioco aperti, nessun obiettivo chiaro, nessun progresso convenzionale: tutto questo non si adattava alla griglia di un'industria che si affidava sempre più a meccaniche sicure e a una monetizzazione prevedibile.

I pochi tentativi di mantenere vivo il genere sono risultati deludenti. «Godus», ad esempio, ideato sempre da Peter Molyneux, voleva essere un erede spirituale di «Populous», ma ha fallito clamorosamente a causa delle aspettative troppo alte, del design incoerente e della delusione dei finanziatori su Kickstarter: ancora promesse vuote.

Eppure, il genere non era mai scomparso del tutto. Si era solo ritirato nel sottobosco dello sviluppo indie, dove c'era di nuovo spazio per la libertà e lo spirito di sperimentazione. All'improvviso sono comparsi giochi che ricordavano le vecchie virtù, ma trovavano nuove strade: «WorldBox», «Reus» e «The Universim».

«WorldBox» di Maxim Karpenko è probabilmente il god game più accessibile degli ultimi anni e probabilmente anche il più onesto. Non ci sono quest, missioni o storie, solo un mondo che creo, popolo e posso distruggere a mio piacimento. Muahaha.

Posso popolare il mondo con umani, elfi, orchi e nani, dare loro terre o imporre guerre. Posso far piovere meteoriti, far sprofondare interi continenti o favorire una civiltà con la magia. Il mondo del gioco reagisce al mio intervento, cresce e si trasforma. Spesso più velocemente di quanto mi riesca di vedere.

«Reus», sviluppato dallo studio olandese Abbey Games nel 2013, adotta un approccio completamente diverso. Invece di impersonificare una singola divinità onnipotente, assumo il controllo di giganteschi spiriti della natura: un gigante delle foreste, un titano degli oceani e un colosso di roccia. Ognuno rappresenta un particolare aspetto della natura e possiede abilità uniche.

Insieme a questi giganti, plasmo la superficie di un pianeta: faccio crescere foreste, innalzo montagne, creo animali, risorse e terre fertili. Ma gli abitanti veri e propri, piccole e primitive comunità umane, agiscono in completa autonomia. Non posso controllarli direttamente, posso solo creare le condizioni in cui vivono.

Ed è a questo punto che la cosa diventa interessante: se do loro troppe risorse, diventano avidi e aggressivi. Se le tengo scarse, rimangono pacifici ma non prosperano. «Reus» non è un gioco sul controllo, ma sull'influenza. Osservo come le mie decisioni spostano l'equilibrio del mondo, senza mai dominarlo completamente.

Nel 2024 è uscito il tanto atteso sequel «Reus 2» che porta il concetto al livello di sviluppo successivo. Invece di un pianeta infinito, ora costruisco più pianeti in parallelo, ognuno con il proprio biotopo, le proprie condizioni e i propri abitanti.

Dal punto di vista del gameplay «Reus 2» è più complesso, ma allo stesso tempo più chiaro nella struttura rispetto al suo predecessore. È un gioco sulla responsabilità a lungo termine, sul rapporto tra abbondanza e moderazione, la crescita e l'equilibrio. Inoltre rimane fedele al suo principio di base: gli dei non parlano, creano.

«Reus» è quasi meditativo. Sembra un gioco di equilibrio ecologico che non mi trasforma in un moralista, ma in un silenzioso co-creatore di un mondo dinamico in cui gli dèi non sono giudici, ma artefici di equilibrio.

Se c'è un titolo indie che cerca di unire in un unico gioco «Black & White», «Populous» e «Spore», quello è «The Universim» di Crytivo. Il gioco ha un approccio ambizioso: dal big bang fino alla civiltà interstellare, con l'intervento divino in ogni fase dello sviluppo.

Inizio con un popolo primitivo dell'età della pietra, contribuisco a costruire le prime capanne, prevengo la siccità, influenzo il clima e osservo lo sviluppo della tecnologia, della politica e della società. Il gioco rimane nella prospettiva a volo d'uccello: non faccio parte del mondo, ma lo guido dall'esterno.

A differenza di «WorldBox» o «Reus», «The Universim» offre strutture di gioco decisamente più classiche: risorse, ricerca, progresso. Ma la modalità dio rimane: scaglio fulmini, curo malati, punisco i peccatori. È un equilibrio delicato tra gioco di costruzione e simulazione della divinità che non sempre funziona perfettamente, ma punta a riportare il genere sul grande palcoscenico.

Non tutti i giochi che danno l'impressione di essere una simulazione di divinità appartengono formalmente a questo genere. Molti titoli consentono un controllo simile a quello divino, permettendo di plasmare mondi, influenzare destini e decidere indirettamente della vita e della morte. Non si presentano come «god game», vuoi per motivi stilistici, vuoi per distanza tematica. Però ti danno comunque la sensazione di essere «al di sopra di tutto».

Un esempio lampante è «Spore» di Maxis, uscito nel 2008. Il gioco inizia con dimensioni microscopiche. Controllo un singolo essere vivente nel brodo primordiale. Ma ad ogni fase di sviluppo cresco: prima divento una creatura, poi un capo tribù, infine una civiltà e in conclusione un impero interstellare. Nella fase galassia posso influenzare interi pianeti, terraformare, creare ecosistemi e guidare il destino di intere specie. Non sono un dio, ma spesso mi sento come se lo fossi.

«Spore» non è un god game classico. Prevede un controllo diretto, una progressione chiara e fasi lineari. Il tema della creazione, dell'influenza indiretta e della prospettiva cosmica è comunque sempre presente.

Molto diverso, ma non meno divino, è «The Sims». Qui non si tratta di forze della natura, ma di micromondi sociali. Creo persone, costruisco le loro case, definisco il loro ambiente e osservo come interagiscono, si amano, litigano o falliscono. Posso aiutare, manipolare, intervenire o semplicemente lasciare che le cose facciano il loro corso.

Ciò che rende entusiasmante «The Sims» è il mix di autonomia e dipendenza: i personaggi del gioco hanno una loro volontà, ma reagiscono a ogni mia modifica. Sembra quasi un simulatore di divinità, solo senza fulmini e costruzione di templi. Qui, piuttosto, decido se ci sarà la colazione o una piscina senza scala.

Con «Dungeon Keeper» di Bullfrog, uscito nel 1997, torna la prospettiva divina, questa volta però in un infernale regno sotterraneo. Sono un oscuro Signore che amplia un dungeon, colloca trappole, attira creature e combatte gli eroi. La maggior parte delle meccaniche si basa sul controllo indiretto: creo stanze, influenzo il comportamento con incentivi e punisco chi disobbedisce. I miei servitori seguono la mia logica, non i miei ordini diretti.

Ma «Dungeon Keeper» va oltre e mi consente di afferrare le creature con la mano, mandarle in addestramento o lanciarle direttamente in battaglia. Nella cosiddetta modalità «possesso» ho persino la possibilità di assumere direttamente il controllo come dio in prima persona, buttandomi nella mischia. È proprio questo alternarsi tra distanza e intervento a rendere il gioco così speciale.

Nel 1999 è uscito il sequel «Dungeon Keeper 2», tecnicamente più moderno, con grafica 3D, guida utente migliorata e un design ancora più accessibile. Il gioco ampliava molte delle meccaniche dell'originale, ma rimaneva fondamentalmente fedele allo stesso principio.

Anche se «Dungeon Keeper» è formalmente classificato come strategia in tempo reale, il suo fascino sta nella gestione di un mondo che risponde alla visione tenebrosa del giocatore. Metà dio, metà custode. Un simulatore di divinità? Forse, ma sicuramente uno di quelli in cui il diavolo si nasconde nei dettagli.

In «RimWorld» non vesto i panni di un dio. Eppure, spesso il gioco mi dà proprio questa sensazione. Sorveglio la sopravvivenza di una colonia su un pianeta lontano, ne modello l'ambiente, definisco le priorità, stabilisco i piani di costruzione, le cure mediche, le regole alimentari e le norme morali. I coloni agiscono in gran parte autonomamente: mangiano, dormono, esplorano e costruiscono secondo i propri bisogni.

Eppure sono più di un semplice osservatore. Nelle situazioni critiche posso intervenire direttamente: metto i coloni in modalità di combattimento, impartiscono ordini mirati («Fallo adesso») o li costringo a compiere delle azioni. Soprattutto nelle battaglie, nelle emergenze mediche o durante il trasporto dei prigionieri è evidente che non mi limito a stabilire le condizioni generali, ma posso esercitare un controllo attivo. Almeno in alcuni momenti.

Ciò che rende speciale «RimWorld» è la sua influenza a lungo termine: posso modellare intere società con le loro religioni, ideologie, valori e strutture. Decido io in cosa crede la mia colonia, cosa è considerato virtù, cosa viene punito. Non intervengo con un gesto divino, ma plasmando permanentemente il mondo dietro le quinte.

«RimWorld» non è quindi un god game classico. Anche se trasmette una sensazione simile perché permette di modellare invece che controllare, con la possibilità di intervenire. È un gioco ibrido che intreccia controllo, responsabilità e imprevedibilità e che spesso mi costringe a comportarmi come un dio senza esserlo veramente.

Le simulazioni di divinità potranno anche essere scomparse dai riflettori, ma la sensazione di plasmare indirettamente un mondo continua a vivere nei giochi indie, negli ibridi e in angoli insospettabili del game design moderno. Lo vedo nei giochi di gestione delle colonie, nei sistemi emergenti, nelle fantasie sandbox. Non come moda di genere, ma come idea di gioco che non è mai realmente scomparsa.

E potrebbe esserci altro in arrivo. «Fata Deum – The God Sim», un titolo in arrivo dalla Germania, vuol far rivivere il principio classico dei god game, con effetti miracolosi, divinità concorrenti e un mondo di gioco che reagisce alle azioni del giocatore. In ogni caso il gioco sembra promettere grandi cose. Allo stesso tempo è pronto al lancio «Sintopia», un mix satirico di gioco di divinità e gestionale. In uno scenario dal sapore rétro, il giocatore si cala nel ruolo di capo di un impero infernale della burocrazia, gestendo peccati, automazione dello spam e profitti. Il gioco combina la gestione dell'Arena con la potenza creativa di un dio.

Sarà l'inizio di un revival? Chi può dirlo? Ma finché esisteranno giochi in cui posso creare invece di comandare, sono certo che il principio divino continuerà a vivere.

Qual è il tuo classico preferito tra le simulazioni di divinità? Il genere delle simulazioni di divinità ha un futuro? Fammelo sapere nei commenti.

I miei interessi sono vari, mi piace semplicemente godermi la vita. Sono sempre alla ricerca di notizie su freccette, giochi, film e serie.

Curiosità dal mondo dei prodotti, uno sguardo dietro le quinte dei produttori e ritratti di persone interessanti.

Visualizza tutti