En coulisse

« Matrix » à l’IMAX : pilule rouge ou pilule bleue ?

par Luca Fontana

Plus de dix ans après, « Interstellar » revient en IMAX ! Et avec, toutes les questions qui ne nous ont jamais lâchés sur le temps, l’amour, le deuil et ce qui reste vraiment au bout du compte.

Je me souviens encore très clairement être assis dans mon fauteuil au cinéma, les doigts crispés sur les accoudoirs, le cœur au milieu des étoiles et avec cet orgue résonnant dans ma poitrine. Plus qu’un film, Interstellar était une expérience, une force, une prière à l’avenir (pour le dire de manière spirituelle), à ce que nous voulons sauver et peut-être aussi à ce que nous avons déjà perdu.

Et voilà qu’il revient. Pas n’importe où, mais là où a toujours été sa place : sur grand écran, en IMAX. En VO et sans sous-titres. Et c’est grâce à vous ! Comme si l’univers avait pesé dans la balance, Interstellar a remporté, de très loin, notre vote.

Le 22 juin, nous décollerons donc ensemble vers des contrées interstellaires dans tous les cinémas Pathé IMAX de Suisse, grâce à une coopération avec The Ones We Love et Pathé Suisse. Prenez vos tickets ici :

Cet article n’est pas juste un rappel pour les précommandes, mais bien une déclaration d’amour. Une rencontre avec un film qui ne nous lâche pas. Installez-vous confortablement, lancez la BO de Hans Zimmer en fond sonore et savourez.

Attention, spoilers !

La voilà, notre Terre. Un point bleu pâle dans le noir, à peine reconnaissable si l’on est assez loin. Pas de continents, pas de frontières, pas de bruit. Juste un point lumineux qui dérive en solitaire dans le froid du cosmos.

La célèbre photo a failli ne jamais voir le jour. En 1990, la sonde spatiale Voyager 1 avait déjà survolé toutes les planètes du système solaire et était prête à disparaître pour toujours dans le vide interstellaire. Personne à la NASA ne voyait l’intérêt de réactiver l’appareil photo, et surtout pas pour prendre une photo inutile et floue de la Terre.

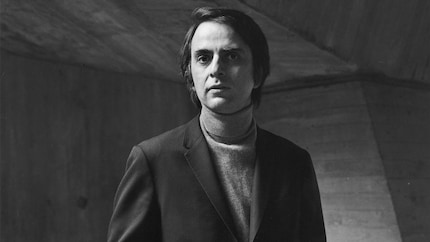

Personne, sauf Carl Sagan.

L’astronome, auteur, poète et éternel médiateur entre la science et l’humanité s’est battu pendant des années pour que cette photo précise soit prise. Pas pour la science, mais pour nous. Comme commémoration, souvenir et perspective. La Terre, photographiée à près de six milliards de kilomètres de distance, noyée dans une bande de lumière, et à peine plus grosse qu’un demi-pixel.

« Regardez ce point. C’est ici. C’est notre foyer. C’est nous », écrivit Sagan plus tard. « Sur lui, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie ».

Ce petit point. Est-ce de cela que parle Interstellar ? De la salvation de l’humanité ? D’une planète qui se meurt, de champs désertés et de poussière se déposant partout comme une lente agonie ? C’est du moins le synopsis. Cela fait longtemps que le point bleu pâle n’est plus fertile et que l’humanité n’y a plus d’avenir. Pas de flammes apocalyptiques ici, mais un étouffement insidieux.

Mais ce n’est que la moitié de la vérité.

Ce qui est vraiment en jeu, ce n’est pas l’humanité, mais notre foi en elle. L’espoir que, malgré tous nos défauts, nous valons la peine d’être préservés, que nous sommes capables d’aimer.

C’est en tout cas ce que nous raconte Christopher Nolan dans son chef-d’œuvre à base de trous de ver, de physique quantique et de gravité. L’humanité est représentée par une enfant, Murph, et par un père qui doit abandonner sa fille pour lui offrir un avenir.

C’est précisément le pari que fait Interstellar : que l’amour (et non la technologie, la stratégie ou la logique) soit en fait le moteur qui nous permette de traverser l’espace et le temps. Pas parce que l’amour est magique, bien au contraire. C’est quelque chose de concret qui nous lie, sous-entend le réalisateur. Et ce, même sur des distances qui dépassent l’entendement, même si l’univers se désagrège autour de nous.

C’est peut-être là le message caché dans le chaos d’Interstellar : que même le point le plus pâle de l’espace peut être un endroit qui vaut la peine de se battre, si quelqu’un que nous aimons nous y attend. Et peut-être que nous l’entendrons encore si nous écoutons attentivement, cet orgue qui vibre dans notre poitrine et qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même dans le plus grand des vides.

Voilà de quoi il retourne, et de rien de moins.

Une scène d’Interstellar reste gravée dans nos mémoires. Pas parce qu’elle est spectaculaire. Aucun vaisseau spatial ne décolle, aucun trou de ver ne s’ouvre. Et pourtant, c’est peut-être la scène la plus puissante du film.

Cooper est assis dans une petite pièce austère à bord de l’Endurance. Après une mission lourde de conséquences sur une planète où les minutes se transforment en années, il retourne à la capsule principale. Les quelques heures qui se sont écoulées pour lui correspondent à 23 ans sur Terre. Un membre de l’équipage annonce : « There's years of messages here ». Cooper allume l’écran et voit ses enfants.

D’abord, Tom, encore enfant, qui parle de son entraînement de foot, de son grand-père, de Murph. Puis, sa voix devient plus grave. Il parle du lycée, du décès du grand-père, de la ferme qui meurt, de son propre enfant. Les années défilent, les coiffures changent. La voix devient plus rauque, la peau se ride.

Cooper ne prononce pas un mot, il regarde. La prise de conscience de tout ce qu’il a raté semble s’abattre sur lui telle une pluie de coups de poing. Il déglutit, tremble, puis s’effondre. Plus de son, plus de musique, juste son souffle et ses sanglots jusqu’à ce que l’orgue de Hans Zimmer résonne de nouveau. Il gronde crescendo comme l’écho d’une promesse non tenue.

Murph apparaît ensuite.

Elle n’a pas parlé à Cooper depuis qu’il est parti. Désormais adulte, blessée, elle ne voulait plus jamais lui envoyer de message. « Mais aujourd’hui, c’est mon anniversaire », dit-elle, « et c’est un anniversaire spécial parce que tu m’as dit un jour que nous aurions peut-être le même âge quand tu reviendrais. Aujourd’hui, j’ai l’âge que tu avais lorsque tu es parti ».

Plus qu’une accusation pleine de colère, cette phrase véhicule à la fois l’espoir, la douleur, la perte, l’amour, et une question d’une tristesse infinie « Où es-tu passé, Papa ? ».

Ce moment montre ce qu’est réellement le temps. Ce n’est pas des chiffres sur une horloge, pas des années, mais des moments ratés, des anniversaires manqués, l’absence de regards, de câlins. Dans cette seule scène, Christopher Nolan condense tout ce qui rend Interstellar si insupportablement humain : non pas la mort de l’humanité qui rôde, mais la mort d’un moment qu’on ne peut pas retrouver.

C’est précisément pour cette raison que cette scène nous frappe comme une météorite. Parce que nous avons tous quelqu’un qui nous manque. Parce que nous savons tous ce que cela fait de ne pas avoir été là ou d’être arrivé trop tard.

C’est peut-être le moment qui sonne le plus vrai du film. Pas une image de l’espace, ni un trou noir, ni un monologue scientifique, mais un homme assis devant son écran, forcé de regarder comment la vie qu’il aimait a continué sans lui.

Un père, sa fille et 23 ans de silence entre les deux.

Un point bleu pâle dans le noir, à peine reconnaissable si l’on est assez loin. Une minuscule lumière dans un cosmos froid et infini. C’est là que commence Interstellar et c’est là que C. Nolan veut en venir : à nous.

Aussi loin qu’il propulse ses personnages (dans des trous de ver, des trous noirs, sur des planètes aquatiques et des mondes glacés), il revient toujours à une question profondément humaine : que ferons-nous quand tout s’effondrera ? Lorsque le monde mourra, que la poussière dévorera nos récoltes et que le temps jouera contre nous ?

Réponse : nous chercherons.

Pas seulement de nouvelles planètes, mais l’espoir et le lien humain.

C. Nolan ne raconte pas un space opera. Il met en scène un drame père-fille déguisé en thriller d’astrophysique. Avec des lancements de fusée et la théorie de la relativité, certes. Mais au fond, ça parle d’une promesse, de l’amour d’un père qui a dû quitter sa fille dans l’espoir qu’elle ne l’oublierait pas, et de savoir si cet amour est assez fort pour transcender l’espace et le temps.

Rien que ça ! C’est audacieux et parfois même trop ambitieux. Mais ça fonctionne. Parce que Christopher Nolan parvient à montrer le grand dans le petit.

Sur ce point bleu pâle.

J’écris sur la technologie comme si c’était du cinéma – et sur le cinéma comme s’il était réel. Entre bits et blockbusters, je cherche les histoires qui font vibrer, pas seulement celles qui font cliquer. Et oui – il m’arrive d’écouter les musiques de films un peu trop fort.

Des informations intéressantes sur le monde des produits, un aperçu des coulisses des fabricants et des portraits de personnalités intéressantes.

Tout afficher