Hintergrund

«Fata Deum»: Wie viel Potenzial steckt in der neuen Göttersimulation?

von Kim Muntinga

Sie sind weder Aufbau- noch Strategiespiele, aber etwas von beidem: Göttersimulationen folgen eigenen Regeln. Warum das Genre trotz Nischenstatus bis heute fasziniert und wo es im Indie-Bereich leise weiterlebt.

Manchmal reicht es nicht, nur ein Held zu sein. Nicht bloß der Retter der Menschheit, der das Universum vor der Apokalypse bewahrt. Ich will mehr. Ich will erschaffen, richten, formen, zerstören und wieder aufbauen. Ich will «Gott» sein. Zumindest für ein paar Spielstunden.

Ich liebe es, Gott zu spielen. Nicht im religiösen Sinn, sondern in Spielen, in denen ich mit einem Klick Kontinente forme, Flüsse umlenke, Vulkane ausbrechen lasse oder kleine Wesen beim Wachsen zusehe. Göttersimulationen gehören zu den seltsamsten, faszinierendsten Spielarten, die ich je ausprobiert habe.

Es ist die Mischung aus Machtfantasie und Beobachtungsexperiment, die mich immer wieder in solche Spiele zieht. Alles liegt in meiner Hand und gleichzeitig läuft so vieles ganz ohne mein Zutun. Genau darin liegt für mich der Reiz: eingreifen zu können, ohne alles zu kontrollieren.

Das Genre der Göttersimulationen ist erstaunlich breit gefächert. Es reicht von Spielen, die mich als allmächtige Entität direkt in die Rolle eines Schöpfers setzen, bis zu Titeln, die nur einzelne gottähnliche Mechaniken enthalten, ohne das Wort «Gott» jemals zu benutzen. Zwischen diesen Extremen gibt es zahlreiche Variationen: Mal stehe ich im Zentrum des Weltgeschehens, mal bin ich nur ein unsichtbarer Impulsgeber.

In seiner engeren Form verstehe ich unter einer Göttersimulation ein Spiel, das mir nahezu göttliche Eingriffsmöglichkeiten gibt, ohne dass ich direkt einzelne Einheiten steuere. Allgemein wird das Genre jedoch breiter definiert: Eine Göttersimulation ist ein Spielgenre, in dem du die Rolle eines Gottes oder einer gottähnlichen übernatürlichen Entität übernimmst und die Geschicke einer Welt, eines Volkes oder anderer Kreaturen meist indirekt lenkst.

Diese Definition umfasst neben Klassikern wie «Populous», «Black & White» oder «WorldBox» auch Titel, die keine explizite Götterrolle vorgeben, aber ähnliche Mechaniken aufgreifen. Dazu gehören beispielsweise Titel wie «Dungeon Keeper», «RimWorld», «Spore» oder «The Sims».

Beide Definitionen – die enge und die weite – haben ihre Berechtigung: Die erste beschreibt das klassische God Game mit klarer Schöpferfantasie. Die zweite zeigt, wie sich das Prinzip des indirekten Eingreifens in viele moderne Spielmechaniken eingeschlichen hat – auch ohne Heiligenschein.

Die Grenze zwischen Gottspiel und Management verschwimmt zunehmend. Während die klassische Göttersimulation Allmacht als Spielfantasie inszeniert, taucht der Gedanke des indirekten Eingreifens heute in vielen Hybridspielen auf. Entscheidend ist nicht die Nennung des Wortes «Gott», sondern die Perspektive, aus der ich die Welt verändere.

Dennoch gehören klassische Städtebausimulationen wie «SimCity» oder «Anno» für mich nicht dazu. Dort bin ich ein menschlicher Planer, Bürgermeister oder Manager mit klaren Zielen, Aufgaben und wirtschaftlicher Kontrolle.

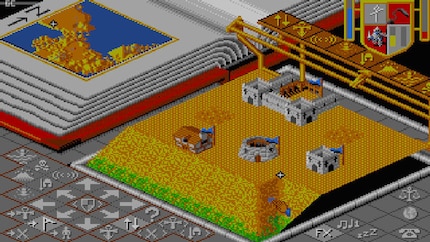

Wer Göttersimulationen verstehen will, muss zurück ins Jahr 1989 reisen. Ein kleines britisches Studio namens Bullfrog Productions veröffentlicht ein Spiel, das aus heutiger Sicht unscheinbar wirkt, damals aber ein völlig neues Genre begründet: «Populous». Das Spiel stammt aus der Feder von Peter Molyneux, ein Name, der später noch mehrfach mit gottgleichen Ideen Schlagzeilen machen sollte.

Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Kontakt mit «Populous». Die Pixelgrafik war minimalistisch, die Steuerung gewöhnungsbedürftig und doch fühlte sich alles größer an als das Spiel selbst. Ich formte Hügel, ebnete Land, beobachtete kleine Gläubige, die begannen zu bauen, zu wachsen, zu kämpfen. Ich war nicht ihr Anführer. Ich war ihre Welt.

Ziel war es, das eigene Volk zu vergrößern und das des gegnerischen «Gottes» zu verdrängen.

Was «Populous» auszeichnete, war nicht nur das Spielprinzip, sondern die Perspektive. Zum ersten Mal war ich nicht der Held, der gegen das Böse kämpft. Ich war der Mythos, der in den Dingen wirkte. Keine Rolle im klassischen Sinn, sondern eine Idee. Diese Abstraktion machte das Spiel zeitlos. Auch wenn es heute technisch angestaubt wirkt, lebt in «Populous» noch immer der Kern jeder echten Göttersimulation.

Bullfrog veröffentlichte später mehrere Nachfolger («Populous II», «Populous: The Beginning») und prägte das Genre weiter. Der Urknall war da. Die Göttersimulation war geboren.

Kaum ein Spiel hat das Konzept der Göttersimulation so elegant wie provokant weitergedacht wie «Black & White». Wieder stand Peter Molyneux hinter dem Projekt, das im Jahr 2001 erschien: diesmal unter dem Banner seines neuen Studios Lionhead. Für mich war «Black & White» mehr als nur ein Strategiespiel mit göttlicher Fassade. Es war ein moralisches Experiment, verpackt in eine Sandbox voller Wunder, Rituale und Reflexion.

Im Kern blieb die Spielidee vertraut: Ich übernahm die Rolle eines Gottes, der über eine kleine Inselwelt herrschte, von Gläubigen verehrt und angebetet. Ich konnte Eingriffe vornehmen, Wunder wirken, Gebäude versetzen, Nahrung schenken oder Feuerbälle schleudern. Doch das eigentlich Neue lag woanders: Das Spiel schaute mir zu. Es urteilte nicht, aber es erinnerte sich.

«Black & White» führte ein Moralsystem ein, das meine Entscheidungen nicht nur dokumentierte, sondern die Welt visuell veränderte. Agierte ich gütig, wurde mein göttlicher Avatar heller, freundlicher. Die Landschaft blühte, Musik und Atmosphäre wirkten friedlich. Wählte ich den Weg der Gewalt, färbte sich die Welt dunkler, bedrohlicher, selbst meine Tempel nahmen eine andere Form an. Ich wurde buchstäblich zum Spiegel meiner Entscheidungen.

Das Herzstück des Spiels war jedoch meine Kreatur: ein riesiges Tierwesen, das ich aufzog, fütterte, lobte oder bestrafte. Diese KI-gesteuerte Kreatur lernte aus meinem Verhalten: War ich gnädig, half sie Bauern auf dem Feld. War ich grausam, fraß sie Kinder. Und während ich zuschaute, fragte ich mich oft: Bringt sie das Böse hervor oder nur mich selbst zum Vorschein?

Trotz seines kreativen Mutes war «Black & White» kein perfektes Spiel. Die Steuerung war sperrig, die Lernkurve steil, und manche Mechaniken wirkten unfertig. Und es hat etwas geschafft, das kaum ein Spiel vor oder nach ihm erreicht hat: Es ließ mich spüren, was es bedeutet, Gott zu sein.

Vier Jahre später erschien mit «Black & White 2» ein Nachfolger, der das Grundprinzip beibehielt, aber stark veränderte. Der Fokus verschob sich deutlich in Richtung Strategie: Ich konnte nun Städte bauen, Einheiten rekrutieren, Armeen befehligen und meine göttliche Präsenz wurde zur Macht im Dienste eines klassischen Eroberungsspiels.

Zwar blieb die Moral weiterhin sichtbar: Meine Kreatur passte sich meinem Verhalten an, die Welt reagierte auf meine Entscheidungen. Doch das feinsinnige Gleichgewicht aus Beobachtung, Einfluss und Selbstreflexion ging ein Stück weit verloren. Stattdessen dominierte eine klarere Spielstruktur mit Missionszielen, militärischen Konflikten und festgelegten Siegbedingungen.

«Black & White 2» war schöner, strukturierter, aber auch zahmer. Die Magie des Originals, dieses ständige Gefühl, dass mich das Spiel heimlich beobachtet, wich einer deutlich kalkulierteren Spielmechanik. Für das Genre bleibt der zweite Teil dennoch relevant: als Versuch, das God Game massentauglicher zu machen. Und am Spagat zwischen Anspruch und Anpassung zu scheitern.

Nach «Black & White» schien das Genre der Göttersimulationen alles gesagt zu haben. Es gab keine Revolution mehr, keine großen Publisher, die sich noch für das Spielprinzip interessierten. Stattdessen verschob sich der Fokus der Spieleindustrie: Echtzeitstrategie wurde kompetitiv, Aufbauspiele detailverliebt, Moral wurde zur Dialogoption statt zur Spielmechanik. Und Götter? Die verschwanden langsam von der Bildfläche.

Ich erinnere mich an eine seltsame Leere nach «Black & White». Es war, als hätte das Genre sich selbst überhöht und danach keinen Raum mehr gefunden. Die klassische Göttersimulation war zu groß, zu riskant, zu schwer zu vermarkten. Eine mächtige KI, offene Spielsysteme, kein klares Ziel, kein konventioneller Fortschritt. Das passte nicht in das Raster einer Industrie, die sich zunehmend auf sichere Mechaniken und planbare Monetarisierung verließ.

Die wenigen Versuche, das Genre am Leben zu halten, blieben blass. «Godus» etwa – wieder von Peter Molyneux initiiert – versprach einen spirituellen Nachfolger von «Populous», scheiterte aber spektakulär an zu hohen Erwartungen, inkonsequentem Design und enttäuschten Kickstarter-Unterstützern. Es war ein Rückfall in leere Versprechen.

Und doch: Ganz verschwunden war das Genre nie. Es zog sich nur zurück. In den Untergrund der Indie-Entwicklung, wo Freiheit und Experimentierfreude wieder möglich wurden. Plötzlich erschienen Spiele, die an die alten Tugenden erinnerten, aber neue Wege fanden: «WorldBox», «Reus» und «The Universim».

«WorldBox» von Maxim Karpenko ist wahrscheinlich das zugänglichste God Game der letzten Jahre und vielleicht auch das ehrlichste. Es gibt keine Quests, keine Missionen, keine Story. Einfach nur eine Welt, die ich erschaffe, bevölkere. Und nach Belieben zerstören kann. Muahaha.

Ich kann Menschen, Elfen, Orks und Zwerge ansiedeln, ihnen Land schenken oder Kriege aufzwingen. Ich kann Meteoriten regnen lassen, ganze Kontinente versenken oder eine Zivilisation mit Magie segnen. Die Spielwelt reagiert auf mein Eingreifen, wächst, verändert sich. Oft schneller, als ich schauen kann.

«Reus» aus dem Jahr 2013, entwickelt vom niederländischen Studio Abbey Games, schlägt einen ganz anderen Ton an. Statt einer einzigen allmächtigen Gottheit übernehme ich hier die Kontrolle über riesige Naturgeister – etwa einen Waldgiganten, einen Ozean-Titanen und einen felsigen Bergkoloss. Jeder von ihnen steht für einen bestimmten Aspekt der Natur und bringt einzigartige Fähigkeiten mit.

Gemeinsam mit diesen Giganten gestalte ich die Oberfläche eines Planeten: Ich lasse Wälder wachsen, ziehe Gebirge hoch, erschaffe Tiere, Ressourcen und fruchtbares Land. Doch die eigentlichen Bewohner – kleine, primitive Menschensiedlungen – handeln völlig autonom. Ich kann sie nicht steuern, nur die Bedingungen schaffen, unter denen sie leben.

Und genau da wird es spannend: Gebe ich ihnen zu viele Ressourcen, werden sie gierig und aggressiv. Halte ich sie knapp, bleiben sie friedlich, aber stagnieren. «Reus» ist kein Spiel über Kontrolle, sondern über Einfluss. Ich beobachte, wie meine Entscheidungen das Gleichgewicht der Welt verschieben, ohne sie je ganz zu beherrschen.

2024 erschien mit «Reus 2» der lang erwartete Nachfolger und er führt das Konzept in die nächste Entwicklungsstufe. Statt eines endlosen Planeten baue ich nun mehrere Planeten parallel: jeder mit eigenem Biotop, eigenen Bedingungen, eigenen Bewohnern.

«Reus 2» ist dabei spielmechanisch komplexer, aber zugleich klarer strukturiert als sein Vorgänger. Es ist ein Spiel über Langzeitverantwortung, über das Wechselspiel zwischen Fülle und Maß, zwischen Wachstum und Gleichgewicht. Und es bleibt seinem Grundprinzip treu: Die Götter reden nicht – sie gestalten.

«Reus» ist fast meditativ. Es fühlt sich an wie ein ökologisches Gleichgewichtsspiel, das mich nicht zum Moralapostel macht, sondern zum stillen Mitgestalter einer dynamischen Welt. Die Götter hier sind keine Richter, sondern Balanceakteure.

Wenn es einen Indie-Titel gibt, der versucht, «Black & White», «Populous» und «Spore» in einem zu vereinen, dann ist es «The Universim» von Crytivo. Das Spiel verfolgt einen ambitionierten Ansatz: vom Urknall zur interstellaren Zivilisation, mit göttlichem Eingreifen auf jeder Entwicklungsstufe.

Ich beginne mit einem primitiven Volk in der Steinzeit, helfe beim Aufbau der ersten Hütten, verhindere Dürren, beeinflusse das Wetter und sehe zu, wie sich Technologie, Politik und Gesellschaft entwickeln. Das Spiel bleibt in der Vogelperspektive: Ich bin kein Teil der Welt, sondern ihr lenkender Rahmen.

Im Gegensatz zu «WorldBox» oder «Reus» bietet «The Universim» deutlich mehr klassische Spielstrukturen: Ressourcen, Forschung, Fortschritt. Aber der Gott-Modus bleibt erhalten. Ich schicke Blitze, heile Kranke, bestrafe Sünder. Es ist ein Spagat zwischen Aufbauspiel und Göttersimulation, der nicht immer perfekt funktioniert, aber das Genre auf eine große Bühne zurückholen will.

Nicht jedes Spiel, das sich wie eine Göttersimulation anfühlt, gehört formal dem Genre an. Viele Titel geben mir gottähnliche Kontrolle, lassen mich Welten formen, Schicksale beeinflussen und indirekt über Leben und Tod entscheiden. Ohne sich als «God Game» zu bezeichnen. Mal aus stilistischen Gründen, mal aus thematischer Distanz. Doch das Gefühl, über allem zu stehen, bleibt.

Ein Paradebeispiel ist «Spore» von Maxis aus dem Jahr 2008. Das Spiel beginnt mikroskopisch klein. Ich steuere ein einzelnes Lebewesen durch die Ursuppe. Doch mit jeder Entwicklungsphase wachse ich: erst zur Kreatur, dann zum Stammesführer, schließlich zur Zivilisation und am Ende zum interstellaren Imperium. In der Galaxiephase beeinflusse ich ganze Planeten, terraforme, gestalte Ökosysteme und lenke das Schicksal ganzer Spezies. Ich bin kein Gott, aber es fühlt sich oft genau so an.

«Spore» ist kein klassisches God Game. Es gibt direkte Kontrolle, klare Progression und lineare Phasen. Das Thema der Schöpfung, der indirekten Einflussnahme und der kosmischen Perspektive ist allerdings durchgehend präsent.

Ganz anders, aber nicht weniger göttlich, ist «The Sims». Hier geht es nicht um Naturgewalten, sondern um soziale Mikrowelten. Ich erschaffe Menschen, baue ihre Häuser, bestimme ihr Umfeld und beobachte, wie sie interagieren, lieben, streiten oder scheitern. Ich kann helfen, manipulieren, eingreifen oder die Dinge einfach laufen lassen.

Was «The Sims» spannend macht, ist die Kombination aus Autonomie und Abhängigkeit: Die Spielfiguren haben ihren eigenen Willen, reagieren aber auf alles, was ich verändere. Das erinnert stark an Göttersimulationen – nur ohne Blitzschlag oder Tempelbau. Stattdessen entscheide ich, ob es Frühstück gibt oder einen Pool ohne Leiter.

Mit «Dungeon Keeper» von Bullfrog aus dem Jahr 1997 kehrt die göttliche Perspektive zurück: diesmal allerdings in ein höllisches Untergrundreich. Ich bin ein finsterer Herrscher, der einen Dungeon ausbaut, Fallen legt, Kreaturen anlockt und Helden bekämpft. Die meisten Systeme basieren auf indirekter Kontrolle: Ich gestalte Räume, beeinflusse Verhalten über Anreize und bestrafe bei Ungehorsam. Meine Diener folgen meiner Logik, nicht meinem direkten Befehl.

Aber «Dungeon Keeper» geht einen Schritt weiter: Ich kann Kreaturen per Hand aufheben, ins Training schicken oder direkt in Schlachten werfen. Im sogenannten Besitzmodus übernehme ich sogar selbst die Kontrolle. Als Ego-Gott mitten im Getümmel. Es ist dieser Wechsel zwischen Distanz und Eingriff, der das Spiel so besonders macht.

1999 erschien mit «Dungeon Keeper 2» der Nachfolger: technisch moderner, mit 3D-Grafik, verbesserter Benutzerführung und noch zugänglicherem Design. Das Spiel erweiterte viele Mechaniken des Originals, blieb aber im Kern dem gleichen Prinzip treu.

Auch wenn «Dungeon Keeper» formal zur Echtzeitstrategie zählt, liegt sein Reiz im Management einer Welt, die meiner finsteren Vision folgt. Halb Gott, halb Aufseher. Eine Göttersimulation? Vielleicht. Aber ganz sicher eine, bei der der Teufel im Detail steckt

In «RimWorld» schlüpfe ich nicht in die Rolle eines Gottes. Und doch fühlt sich das Spiel oft genau so an. Ich überwache das Überleben einer Kolonie auf einem fernen Planeten, gestalte ihre Umwelt, definiere Prioritäten, bestimme Baupläne, medizinische Behandlungen, Essensregeln und Moralvorstellungen. Die Kolonisten handeln dabei weitgehend autonom: Sie essen, schlafen, forschen und bauen nach eigenen Bedürfnissen.

Und doch bin ich mehr als nur Beobachter. In kritischen Situationen kann ich direkt eingreifen: Ich versetze Kolonisten in den Kampfmodus, gebe gezielte Befehle («Tu das jetzt»), oder zwinge sie zu Handlungen. Vor allem in Gefechten, medizinischen Notfällen oder beim Gefangenentransport zeigt sich, dass ich nicht nur Rahmenbedingungen schaffe, sondern auch aktive Kontrolle ausüben kann. Zumindest punktuell.

Was «RimWorld» besonders macht, ist die langfristige Einflussnahme: Ich kann ganze Gesellschaften formen, einschließlich Religion, Ideologie, Werteordnung und sozialer Struktur. Ich bestimme, woran meine Kolonie glaubt, was als Tugend gilt, was bestraft wird. Ich greife nicht mit göttlicher Geste ein, sondern durch permanente Weltgestaltung im Hintergrund.

«RimWorld» ist damit kein klassisches God Game. Es vermittelt allerdings ein ähnliches Gefühl: Gestalten statt Steuern, mit der Option zur Intervention. Ein hybrides Spiel, das Kontrolle, Verantwortung und Unvorhersehbarkeit miteinander verwebt und mich oft zwingt, wie ein Gott zu handeln, ohne wirklich einer zu sein.

Göttersimulationen mögen aus dem Rampenlicht verschwunden sein, aber das Gefühl, eine Welt indirekt zu formen, lebt weiter: in Indie-Spielen, Hybriden und unerwarteten Ecken moderner Game-Designs. Ich sehe es in Kolonie-Management-Games, emergenten Systemen, Sandbox-Fantasien. Nicht als Genre-Hype, sondern als Spielidee, die nie ganz verschwunden ist.

Und vielleicht kommt mehr. «Fata Deum – The God Sim», ein kommender Titel aus Deutschland, will das klassische God-Game-Prinzip wieder aufleben lassen: mit Wunderwirkungen, konkurrierenden Göttern und einer Spielwelt, die auf meinen Einfluss reagiert. Zumindest verspricht das Spiel einiges. Parallel dazu steht «Sintopia» in den Startlöchern: eine satirische Mischung aus Gottesspiel und Wirtschaftssimulation. In einem retro-inspirierten Szenario übernimmst du als Chef eines höllischen Bureaucracy-Imperiums, lenkst Sünden, Spam-Automatisierung und Profit. Das Spiel will Arenamanagement mit göttlichem Gestaltungswillen kombinieren.

Ob daraus ein Comeback wird? Wer weiß. Aber solange es Spiele gibt, in denen ich gestalten, statt kommandieren darf, lebt für mich das göttliche Prinzip weiter.

Was ist dein persönlicher Klassiker unter den Göttersimulationen? Hat das Genre der Göttersimulation eine Zukunft? Schreib es in die Kommentare.

Die Interessen sind vielfältig, gerne genieße ich einfach nur das Leben. Immer auf der Suche nach News aus den Bereichen Darts, Gaming, Filme und Serien.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen