Hintergrund

Die Zukunft der Mobilität: Das Seifenblasen-Sofa-Auto ist out

von Dominik Bärlocher

Autos werden immer intelligenter und unabhängiger. In Zukunft könnten sie ohne unser Eingreifen über die Strassen rollen. Dürfen sie dann auch ethische Entscheidungen fällen? Die Antwort ist komplex.

Was tun, wenn ein Kind und ein alter Mann über die Strasse gehen und du mit dem Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen kannst? Überfährst du den Mann oder das Kind? Solche und ähnliche Fragen stellte die US-Technik-Hochschule MIT in ihrem Experiment der Moral Machine. Die Internet-Umfrage generierte fast 40 Millionen Entscheidungen. Der Hintergrund liegt in den immer intelligenter werdenden Fahrzeugen. Wie sich ein komplett selbstfahrendes Auto in solchen Situationen verhalten soll, müssen Autohersteller und Politiker in den nächsten Jahren herausfinden. Schon jetzt zeigt sich, wie komplex das Ganze ist.

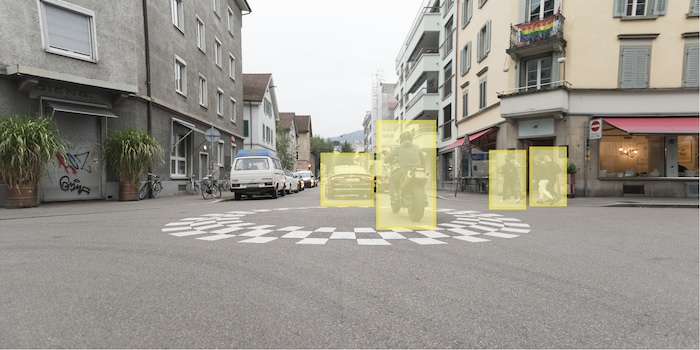

Die fortschrittlichsten bei uns zugelassenen Autos setzen auf ein System, das mit Hilfe unterschiedlicher Sensoren wie Kameras, Radar, Laserscanner oder Ultraschall ein exaktes Umgebungsbild erstellt, erklärt Barbara Wege, Kommunikationsbeauftragte bei Audi. Abhängig vom jeweiligen System und der damit verbundenen Unterstützung wie Notbremsung oder Spurführung, werde eine Wirk- und Funktionskette für die benötigte Aktorik ausgelöst.

Auch wenn es wichtig ist, sich früh genug mit der Problematik von selbstfahrenden Autos auseinanderzusetzen, sind heutige Fahrzeuge noch weit von völliger Autonomie und damit moralischen Konflikten entfernt. Weil in komplexen Verkehrssituationen jede Millisekunde zählt, müssten Fahrzeuge, Ampelsysteme etc. überhaupt erst verzögerungsfrei miteinander kommunizieren können. Hier kommt 5G ins Spiel, was ein weiteres heisses Pflaster ist.

Dennoch ist es wichtig, die fünf verschiedenen Stufen auf dem Weg zum vollautomatisierten Fahren zu kennen.

Vom assistierten bis zum automatisierten Fahren geht es immer darum, den Strassenverkehr sicherer zu machen. Bis allerdings Stufe vier oder gar fünf grossflächig eingesetzt werden, wird es noch eine Weile dauern. Nebst den technischen Hürden stellt sich die Frage der Ethik. Sollte ein Fahrzeug völlig ohne menschliches Zutun fahren können und wie soll es sich dann in Unfällen verhalten?

Heutige computer-unterstützte Fahrzeuge sind defensiv und unfallvermeidend ausgelegt. «Bei kritischen Situationen wird maximal gebremst und in den frei befahrbaren Raum ausgewichen», erklärt Bernhard Ederer, BMW-Sprecher für autonomes Fahren. Als nicht zu vermeidender Unfall gilt, wenn ein Fussgänger innerhalb des Bremswegs von ca. zehn Meter bei 50 km/h vor ein Auto läuft. «Wenn zeitgleich zwei Menschen innerhalb des Bremswegs im selben Abstand vor ein selbstfahrendes Auto laufen und ein Ausweichen nicht mehr möglich ist, wird das Fahrzeug maximal bremsen und die Fahrtrichtung beibehalten.»

Ein Mensch am Steuer würde in der gleichen Situation vielleicht anders reagieren. Mit der zunehmenden Intelligenz von Fahrzeugsystemen stellt sich darum die Frage, ob ein Auto mehr Entscheidungsfreiheit bedarf. Diese Thematik wird derzeit in verschiedenen Gremien geprüft – sowohl von der Politik wie auch von Autoherstellern. Wie ein grosser Teil der Bevölkerung entscheiden würde, hat sich mit dem Moral-Machine-Experiment gezeigt. Das bedeutet aber längst nicht, dass diese Rückschlüsse eins zu eins auf Maschinen übertragen werden können. Soll ein Auto überhaupt ethische Entscheidungen treffen und wenn ja, nach welchen Massstäben? Empirischen? Politischen?

«Die Debatte um autonomes Fahren wird genauso hitzig geführt wie der 5G-Diskurs», sagt Benno Nager am Telefon. Er arbeitet bei ASTRA, dem Bundesamt für Strassen, und ist verantwortlich für alle Versuche mit automatisiertem Fahren in der Schweiz. Der Einfluss der Wirtschaft sei fast so gross wie der der Politik, meint Nager. Klare Antworten, wer schlussendlich entscheidet, gebe es noch nicht. Die Automobilhersteller reissen sich offenbar auch nicht darum, die Führung zu übernehmen. Da es letztendlich um Menschenleben gehe, seien Richtlinien seitens der jeweiligen Gesetzgeber notwendig, findet Wege. «Die Politik wird nicht in der Lage sein, die ethische Frage zu regeln», hält Nager dagegen.

In der Bundesverfassung ist festgehalten, dass kein Leben vor dem anderen stehen darf. Zum gleichen Schluss ist auch die deutsche Ethik-Komission gekommen, die sich intensiv mit diesem Thema befasst hat. Unter dieser Voraussetzung scheint es, als wäre die Diskussion um vollautomatisierte Fahrzeuge hinfällig. Denn wie soll ein Auto so eigenständige Verkehrsentscheide fällen? Rettet es den Fahrer, ist sein Leben wichtiger als das der Passanten. Rettet es die Passanten und der Fahrer kommt ums Leben, stellt sich das umgekehrte Problem.

Dieses vermeintlich unlösbare Dilemma hält Länder wie die USA nicht davon ab, vollautomatisierte Fahrzeuge grossflächig zu testen. Dass die Versuche trotz tödlichen Unfällen nicht abgebrochen werden, zeigt wie stark die kulturellen Unterschiede auf der Welt sind. Im vergangenen Jahr wurde in einem Vorort von Phoenix eine 49-jährige Frau von einem selbstfahrenden Uber-Fahrzeug tödlich verletzt. «Bei uns würde Uber nicht mehr fahren», ist Nager überzeugt. Für den Jurist ist es ein deutliches Beispiel, dass die USA nach dem Trial-and-Error-Prinzip funktionieren. In asiatischen Ländern wiederum bestimme der Staat, was Sache ist.

Wie wichtig ein einheitlicher Standard ist, zeigt sich, sobald ein Auto über die Grenze fährt. Schliesslich soll der Autopilot auch im Ausland funktionieren. Heute gelten auf der ganzen Welt im Grossen und Ganzen einheitliche Verkehrsregeln. Sie basieren auf dem Wiener Übereinkommen im Strassenverkehr von 1968, das von der UNO erarbeitet wurde. Aber selbst wenn die UNO der grösste gemeinsame Nenner ist, hängt die Wahrnehmung, was richtig und was falsch ist, stark mit der Bevölkerung zusammen. Und weil sich kulturelle Hintergründe obendrauf laufend verändern, ist die Situation hoch komplex. Nager nennt als Beispiel seine Neffen, die im Vergleich zu ihm mit Handys aufgewachsen sind. Für sie sei der Fortschritt wichtiger als die Frage der Ethik.

Von Stufe zwei, die wir heute haben, bis Stufe fünf des vollautomatisierten Fahrens wird es noch einige Jahre dauern. Während in Deutschland die gesetzlichen Grundlagen für Stufe-3-Fahrzeuge und somit die nächste Generation bereits gegeben sind, steht in der Schweiz der Entscheid noch aus. Da Autohersteller aber erst ab 2021 mit der Auslieferung entsprechender Fahrzeuge rechnen, hat die Politik noch etwas Zeit. Momentan sieht es nicht danach aus, als würden vollautomatisierte Fahrzeuge demnächst über unsere Strassen, geschweige denn Grenzen, rollen. Erst muss der politische Diskurs um die Ethik geführt und die technische Voraussetzung geschaffen werden. Und wird berücksichtigt, wie weit die kulturellen Ansichten auseinandergehen, steht ohnehin offen, ob Autos jemals wie Menschen handeln werden.

Update: «Autonomes Fahren» wurde in die korrekte Bezeichnung «vollautomatisiertes Fahren» angepasst.

Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen