Ratgeber

Wie sicher sind Arlo-Kameras wirklich? Der grosse Reality-Check

von Luca Fontana

Bundesratsfotos sind Mitarbeiterfotos. Solche Bilder zeigen nicht bloss Personen, sondern vermitteln ein bestimmtes Image. Die fast 30-jährige Tradition des Bundesratsfotos zeigt, dass man dabei eine Menge falsch machen kann.

Wie jedes Jahr stellt der Bundesrat auch 2021 zum Start ein neues Gruppenfoto vor. Ich war gespannt, was er sich in diesen speziellen Zeiten einfallen lässt. Gruppenfoto mit Maske? Plexiglas-Trennwände? Screenshot einer virtuellen Sitzung? Nein, die Lösung für ein Social-Distancing-Gruppenfoto ist viel einfacher: Eine Fotomontage. Angesichts der besonderen Umstände stört es mich nicht mal besonders, dass die Personen derart offensichtlich reinmontiert sind. Vor der Corona-Pandemie hätte es mich allerdings sehr gestört.

Die Tradition des offiziellen Bundesratsfotos besteht seit 1993. Der erste Versuch ist extrem simpel gestrickt: Die sieben Bundesräte und der Bundeskanzler stellen sich in einer Reihe vor dem Sitzungszimmer auf, dann heisst es «bitte lächeln», der Blitz wirft einen Schlagschatten an die Wand, und das wars. Von Beginn an ist jedoch das Bestreben erkennbar, es nicht jedes Jahr gleich zu machen. Mittlerweile haben die verschiedenen Bundesratsfotos eine spannende und abwechslungsreiche Vielfalt an Ideen hervorgebracht.

Nicht alle diese Ideen waren gut. Im folgenden Überblick zeige ich nicht bloss die Bilder, sondern stelle Überlegungen an, was aus fotografischer Sicht hätte besser gemacht werden können. Dazu habe ich mich mit unserem Fotografen Thomas Kunz ausgetauscht. Wir betrachten die Bundesratsfotos als Spezialfall von Mitarbeiterporträts, genauer: Gruppenporträts. Von denen gibt es bekanntlich ziemlich viele mittelmässige bis peinliche Beispiele. «Gruppenporträts sind etwas vom Schwierigsten, was es gibt», sagt Tom.

Dass die Bundesratsfotos so unterschiedlich sind, hat damit zu tun, dass sie jedes Jahr von einem anderen Mitglied des Bundesrats in Auftrag gegeben werden. Nämlich vom Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin. Dieses Amt wechselt jedes Jahr.

Falls du mit den Besonderheiten der Schweizer Regierung nicht vertraut bist: Sie funktioniert grundsätzlich anders als die meisten Landesregierungen dieser Welt. Die Schweiz hat weder einen Regierungschef noch ein Staatsoberhaupt. Die Regierung besteht aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern, die Beschlüsse gemeinsam fassen. Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin hat kaum Sonderrechte, übernimmt aber repräsentative Aufgaben. Und was könnte repräsentativer sein als ein offizielles Bundesratsfoto? Es hat sich eingebürgert, dass das Parlament jeweils die Person wählt, die schon am längsten auf das Amt wartet.

Neben den sieben bekannten Gesichtern taucht immer auch ein unbekanntes auf: Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Diese Person leitet die Bundeskanzlei und damit die ganze Organisation, die der Bundesrat braucht. Sie ist an den Bundesratssitzungen anwesend, zu denen sonst niemand Zutritt hat. Fun Fact: Das Amt des Bundeskanzlers gibt es schon länger, als es den Bundesrat gibt.

Bei Gruppenporträts wird der Aufwand an Zeit und Geld oft unterschätzt oder gescheut. Das Geld dürfte beim Bundesrat weniger das Problem sein, aber die Aufnahmen geschehen unter extremem Zeitdruck. Gerade mal acht Minuten wurden dem Fotografenduo Dominic Büttner und Béatrice Devènes 2014 für die Aufnahmen des vielbeschäftigten Bundesrats gewährt. Daher wurde die Szenerie zuvor mit Statisten durchexerziert.

Trotz vermutlich üppigem Budget hat sich sogar der Bundesrat 2019 den Profifotografen gespart und stattdessen ein paar Lernende für den Job eingespannt. Das hat die Fotografen-Sektion des Journalistenverbands «Impressum» überhaupt nicht lustig gefunden. Logisch: Die Mentalität «ach, das kann der Philipp aus dem dritten Stock doch auch» führt nicht nur zu Qualitätseinbussen, sondern ist auch eine Bedrohung für den Berufsstand der Fotografen.

Allerdings sind Tom und ich beide der Meinung, dass sich das Ergebnis in diesem speziellen Fall sehen lassen kann. Es ist eindeutig eines der besseren Bundesratsfotos. Und ich glaube auch nicht, dass bei der Fotografenwahl Sparüberlegungen im Vordergrund standen. Vielmehr ist der Einbezug der Jugend Teil einer Gesamtidee.

Das Bild wurde mit einem Smartphone aufgenommen. Dies war die einzige Vorgabe des damaligen Bundespräsidenten Ueli Maurer – bei allem anderen hatten die sieben Mediamatik-Lernende freie Hand. Dass es genau sieben waren, ist sicher kein Zufall. Teamwork auf beiden Seiten. Auf dem Foto steht den sieben Bundesratsmitgliedern das Publikum gegenüber, repräsentiert durch ebenfalls sieben junge Leute. Ueli Maurer knipst das Publikum und den Betrachter des Fotos. Die Aufnahme ist also gegenseitig. Die Symbolik dahinter ist klar: Auch ihr seid wichtig. Diese Botschaft ist insofern glaubwürdig, als Maurer die Lernenden machen liess und ihnen damit eine recht grosse Verantwortung gab.

Dass das Bild mit einer «richtigen» Kamera schärfer und rauschärmer geworden wäre, ist in dem Zusammenhang nebensächlich. Gutes Equipment und ein erfahrener Profi am Werk sind von Vorteil, aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eine Idee, die vom Konzept her funktioniert und sich auch praktisch umsetzen lässt.

Die ersten Bundesratsfotos aus den Neunzigerjahren wirken sehr steif. Zunächst werden die Regierungsmitglieder alle in einer Reihe aufgestellt, wodurch eine schon fast militärische Ordnung herrscht. Besonders beim ersten Foto, auf dem alle die Hände genau gleich halten.

1996 gibt es immerhin eine gewisse Variation an Handstellungen, das wirkt bereits etwas lockerer.

Überhaupt, die Hände. Das ist ein Dauerthema in der Porträtfotografie. Wohin damit? Werden Politiker im Gespräch fotografiert, ist das kein Problem. Sie benutzen ihre Hände ganz natürlich zur Unterstützung ihrer Rhetorik. Doch in den ersten Gruppenfotos stehen die Bundesräte da wie bestellt und nicht abgeholt.

In der Porträtfotografie gibt es zwei übliche Tricks für dieses Problem. Der erste Trick ist, jemandem einen Gegenstand in die Hand zu geben. Der zweite Trick besteht darin, dass die Person sich mit den Händen irgendwo abstützen kann. Dies wurde im Foto von 1995 teilweise umgesetzt. Die drei in der Mitte stehenden Personen können ihre Hände auf das Sofa legen. Das wirkt einigermassen natürlich. Ganz anders die sitzenden Herren: Ihre Hände wirken sehr verkrampft.

Um das zu beheben, hätten die Bundesräte wahrscheinlich verschiedene Haltungen unter der Regie des Fotografen ausprobieren müssen. Das wäre aber nicht ganz einfach gewesen, weil die sitzenden Personen keinen Platz haben, um sich bequem hinzusetzen. Hätte jemand das Sofa für sich, könnte er leicht seitlich sitzen, einen Arm auf die Lehne legen und die Beine übereinander schlagen. Doch so zusammengedrängt können die drei nicht einmal hinten anlehnen, sonst würden sie die Hände der stehenden Personen einklemmen.

Zum Vergleich das Foto von 2020: Jede sitzende Person hat ihren eigenen Stuhl und genügend Platz um eine bequeme Haltung einzunehmen. Die Körperhaltungen sind dadurch einiges natürlicher. Auch hier fehlen aber die Lehnen.

Mustergültig gelöst ist das Händeproblem im Bundesratsfoto von 2015. Jeweils zwei Leute reden miteinander, in einer dafür geeigneten Umgebung. Die Hände nehmen dadurch von selbst eine lebendige ungezwungene Position ein.

Es ist das erste und bisher einzige Foto, das die Personen bei einer Beschäftigung zeigt. Daher blicken sie mit Ausnahme von Präsidentin Sommaruga und Vizepräsident Schneider-Amman auch nicht in die Kamera.

Nicht hinten anlehnen, Hände frei und nicht in der Hosentasche: Diese eher steif wirkenden Haltungen wurden vermutlich bewusst eingenommen, um nicht bequem oder gar faul zu wirken. Exekutivpolitiker haben in der Regel ein gutes Bewusstsein für den Symbolgehalt ihrer Auftritte.

Darum geben die verschiedenen Bundespräsidenten sehr unterschiedliche Konzepte in Auftrag. Maurer macht das Smartphone zum Thema, weil er sich beim Thema Digitalisierung profilieren will, Schneider-Amman inszeniert sich als Förderer des Wirtschaftsstandorts und wählt einen Fabrikbetrieb als Location.

Sehr gegensätzlich scheinen mir die Fotos von 1998 und 2008. Beim älteren Foto sitzt die Exekutive auf dem Dach des Bundeshauses – scheinbar regiert sie die Untertanen von oben herab. 2008 dagegen begibt sich der Bundesrat in die Niederungen des gemeinen Volks und blickt ehrfürchtig zur Kamera hoch.

Vielleicht interpretiere ich beim Bild von 1998 etwas hinein, was nicht so gemeint war. Wahrscheinlich wollte Präsident Flavio Cotti eher so etwas wie Weitblick zum Ausdruck bringen. Symbolik ist heikel: Machst du sie zu eindeutig, wirkt sie plump, machst du sie weniger eindeutig, kann sie missverstanden werden.

Und dann gibt es noch Symbolik, bei der ich mich einfach nur am Kopf kratze. So wie beim Foto von 2010.

Was soll das? Warum ist das Bundeshaus verpixelt? Ist es etwas Unanständiges, das nicht gezeigt werden darf? Vielleicht der unanständige Schweizer Reichtum? Ein Bundeshaus, gebaut aus purem Nazigold? Unsinn. Ist es verpixelt, weil sonst die Privatsphäre der Fassade verletzt würde? Absoluter Quatsch. Oder würde die Schönheit des unverpixelten Bundeshauses Bundespräsidentin Doris Leuthard den Rang ablaufen? Nicht wirklich. Zwar lässt die grobe Verpixelung die Personen deutlicher hervorheben – doch das hätte der Fotograf auch mit einer ganz normalen Tiefenunschärfe realisieren können.

Es bleibt die Vermutung, dass der Bundesrat mit der Pixelgrafik irgendwie modern und digital wirken wollte. Damit hätte er aber wohl das Gegenteil bewirkt. Die Vorstellung «digital = verpixelt» war schon 2010 hoffnungslos veraltet.

Sieben Jahre später ist wieder Doris Leuthard Präsidentin. Auch dieses Mal zeigt sie sich experimentierfreudig. Hier glaube ich die Symbolik zu verstehen, finde sie jedoch nicht passend.

Statt eines Gruppenbilds sehen wir die einzelnen Köpfe. So gibt es keine Probleme mit Händen und verkrampften Körperhaltungen. Zudem wird eine Wand aus Anzügen vermieden. Auch die Personenanordnung, die sich nie ganz gerecht machen lässt, ist viel einfacher. Und falls ein Bundesrat zurücktritt, kann leicht ein neues Foto zusammengesetzt werden. tatsächlich trat Didier Burkhalter zurück und so gibt es eine zweite Version dieses Bildes mit Ignazio Cassis.

Trotz dieser Vorteile finde ich die Idee falsch. Zusätzlich zum Gruppenfoto werden immer auch Einzelporträts gemacht. Das Gruppenfoto muss ein echtes Gruppenfoto bleiben. Gegen aussen tritt der Bundesrat als einheitliches Team auf, mit nur einer Stimme, obwohl die Mitglieder aus unterschiedlichen politischen Lagern stammen. Wer dieses Kollegialitätsprinzip befürwortet, müsste dies auch mit einem entsprechenden Bild zum Ausdruck bringen.

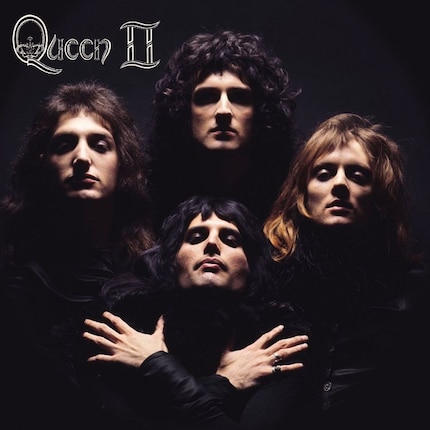

Vom Stil her erinnert mich das Bundesratsfoto der Einzelköpfe an das Platten-Cover «Queen II». Ich weiss nicht, ob das beabsichtigt war. Der Bundesrat sollte jedenfalls nicht versuchen, sich als Rockband darzustellen, denn das wäre einfach nicht glaubwürdig. Eine nicht glaubwürdige Symbolik gleitet schnell ins Lächerliche ab.

Viele Bundesratsfotos kranken daran, dass Form und Inhalt nicht übereinstimmen. Nehmen wir das Bild von 2012. Zu sehen ist das Gemälde «Frühling» aus der Reihe «Die vier Jahreszeiten» des Schweizer Malers Franz Gertsch. In der Medienmitteilung des Bundes heisst es: «Der Frühling ist die Zeit des Neubeginns. Wir stehen am Beginn einer neuen Legislatur – die Politik von heute hat Auswirkungen auf die Zukunft. Dafür soll das Bundesratsfoto stehen: Jetzt für die Zukunft.»

Das klingt gut, bloss wird das Foto dem nicht gerecht. Der Stil des Gemäldes ist kein bisschen modern oder futuristisch. Immerhin wäre darauf ein aufwärts führender Weg zu sehen, was vielleicht so etwas wie Aufbruchstimmung erzeugen könnte. Doch dieser Teil des Gemäldes wird durch die Personen verdeckt. Das ganze Foto wirkt sehr statisch. Überall rechte Winkel. Sogar Widmer-Schlumpfs kerzengerader Hosenbund steht im senkrechten Winkel zu Bild und Parkett. Für mich sieht das eher Winterstarre statt nach Frühlingserwachen aus.

Dass bei Bundesratsfotos massiv nachbearbeitet wird, ist ein offenes Geheimnis. So tauchte in einer früheren Version des Fotos von 2015 Doris Leuthard mit doppelter Halskette auf. Beim Foto von 2020 diagnostizert Tom «heavy photoshopping»: Die Gesichter hätten von links bis rechts die gleiche Helligkeit, was bei der seitlichen Beleuchtung unrealistisch sei, und der abgebildete Scheinwerfer hätte überhaupt keinen Einfluss auf die Personen.

Störend sind solche Dinge freilich nur, wenn sie auffallen, und dafür braucht es ein geschultes Auge. Das Foto muss echt wirken, aber nicht unbedingt echt sein. Bloss: je mehr nachträglich daran herumgebastelt wird, desto grösser das Risiko, dass es auch nicht mehr echt wirkt.

Mit dem Foto von 2008 – das oben gezeigte Bad in den Menschenmenge – habe ich diesbezüglich Mühe. Es ist vermutlich echt, wirkt aber nicht so. Für eine Fotomontage finde ich keine eindeutigen Hinweise. Aber die Personen scheinen wie auf einer Collage zusammengewürfelt. Das Hauptproblem: Die Bundesräte stechen selbst in dieser heterogenen Masse noch als Fremdkörper heraus. Vielleicht, weil sie direkt in die Kamera blicken, während alle anderen ganz woanders hinschauen. Jedenfalls entsteht nicht der Eindruck, dass die Bundesräte Teil der ganz normalen Bevölkerung sind. Damit ist das Ziel «Volksnähe vermitteln» für mich gescheitert.

Mir fällt auf, dass es mit schöner Regelmässigkeit schief geht, wenn der Bundesrat versucht, sich ein modernes, zukunftsgerichtetes Image zu verpassen. Das verpixelte Bundeshaus gab’s auch in einer 3D-Version, und das Foto von 2018 existiert leider auch als animiertes GIF.

Abgesehen davon, dass das Bild wackelt: Das wirkt unfreiwillig komisch. Es erinnert mich an die Kulisse eines Kindertheaters oder an das Intro von Monty Python’s Flying Circus – beides ist wohl eher nicht im Sinne des damaligen Bundespräsidenten Alain Berset.

Die Fotos von 2011 und 2013 sind dagegen ganz nach dem Motto «Back to the roots»: Der Bundesrat posiert wieder wie 1993 vor seinem Sitzungszimmer. Als Idee zwar langweilig, wirken diese Fotos aber recht gut. Vermutlich liegt es daran, dass die Bundesratsmitglieder sich in dieser vertrauten Umgebung wohl und sicher fühlen. Selbstverständlich lässt sich aus der gleichen Location etwas Neues machen: 2011 kommt im Hochformat, 2013 aus seitlicher Perspektive und weniger distanziert. Beides ist eindeutig besser als die 1993er-Version.

Da der Bundesrat ein sehr repräsentatives Grüppchen ist, spielt der Symbolgehalt eine grosse Rolle. Jedes Detail kann auf eine bestimmte Art interpretiert werden. Bei Gruppenporträts im Unternehmen, von Vereinen oder Freunden ist das weniger ausgeprägt – aber auch dort empfiehlt es sich, genau zu überlegen, welche Botschaft mit dem Bild vermittelt wird.

Falls dem Team klar ist, welche Botschaft sie gerne vermitteln würde, muss es sich auch überlegen, ob sie diese Botschaft überhaupt glaubwürdig darstellen kann. Beispiel Bundesrat in der Menge: Die Botschaft ist gut, aber es ist sehr schwer, sie umzusetzen, ohne dass es gekünstelt wirkt.

Bei allen Porträtfotos wichtig: Die Personen müssen sich wohl fühlen. Auch da spielt die Location eine grosse Rolle. Man sieht den Bunderatsmitgliedern an, dass sie sich vor dem eigenen Sitzungszimmer auf sicherem Terrain fühlen und relativ entspannt wirken. Etwas Langweiliges kann daher zu einem besseren Ergebnis führen als ein supercooles Experiment. Von der Szenerie hängt auch ab, ob die Personen die Möglichkeit haben, eine bequeme Körperhaltung und eine sinnvolle Handstellung einzunehmen. Diesen Faktor würde ich bei der Wahl des Orts unbedingt miteinbeziehen.

Aus dem aktuellen Foto kann man meiner Meinung nach keine Lehren ziehen. Das ist bloss eine Notlösung in einer Notsituation. Hoffen wir, dass bald wieder normale Gruppenporträts möglich sind.

Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere.

Praktische Lösungen für alltägliche Fragen zu Technik, Haushaltstricks und vieles mehr.

Alle anzeigen