Retroscena

Finalmente «Principessa Mononoke» in IMAX

di Luca Fontana

Dopo più di dieci anni, «Interstellar» torna in IMAX e con esso tutte le domande che non ci hanno mai abbandonato sul tempo, sull'amore, sulla perdita. E su ciò che alla fine conta davvero.

Ricordo ancora di essere seduto sulla poltrona del cinema, con le mani strette sui braccioli, il cuore a metà tra lo spazio e quest'organo che vibrava nel mio petto. «Interstellar» non era un film da guardare e basta. Era un'esperienza. Una potenza. Una preghiera al futuro – per dirla in termini spirituali – e a ciò che speriamo di salvare.

Forse anche a ciò che abbiamo già perso.

Ora ritorna. E non ovunque, ma esattamente dov'è giusto che sia: sul grande schermo IMAX. In lingua originale e senza sottotitoli. E questo grazie a voi: come se l'universo stesso avesse votato, «Interstellar» è stato scelto di gran lunga come vincitore della nostra votazione.

Quindi il 22 giugno partiremo insieme verso i regni interstellari, in tutti i cinema IMAX Pathé della Svizzera. In collaborazione con The Ones We Love e Pathé Svizzera. Qui trovi tutti i link per i biglietti:

Ma questo articolo non è solo un promemoria per la prevendita. Piuttosto, è una dichiarazione d'amore. Un approccio a un film che ancora non ci lascia andare. Mettiti comodo. Ascolta la musica di Hans Zimmer in sottofondo e goditi le righe che seguono.

Attenzione: contiene spoiler.

Eccola. La nostra Terra. Un pallido puntino blu nell'oscurità, appena riconoscibile se si è abbastanza lontani. Nessun continente, nessun confine, nessun rumore. Solo una luce che va alla deriva solitaria nel freddo cosmo.

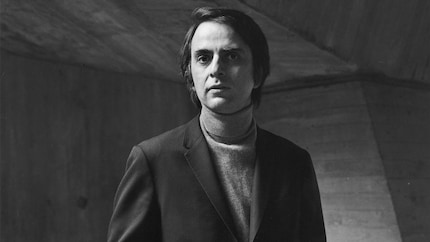

La famosa foto che mostra questo punto non sarebbe quasi mai stata scattata. Nel 1990, la sonda spaziale Voyager 1 aveva già sorvolato tutti i pianeti del sistema solare ed era pronta a salutare per sempre il vuoto interstellare. Nessuno alla NASA vedeva un'utilità pratica nel riattivare la fotocamera, soprattutto non per scattare un'inutile foto sfocata della Terra.

Nessuno, tranne Carl Sagan.

L'astronomo, scrittore, poeta – ed eterno mediatore tra scienza e umanità – si è battuto per anni affinché venisse creata proprio questa immagine. Non per la ricerca. Ma per noi. Come ricordo, memoria e prospettiva: la Terra, fotografata da una distanza di quasi sei miliardi di chilometri, incastonata in una striscia di luce e grande appena più di mezzo pixel.

«Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. È noi», scrisse in seguito Sagan. «Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita».

Questo puntino. È questo il senso di «Interstellar»? Salvare l'umanità? Un pianeta morente, campi desolati e polvere in ogni poro che si deposita su tutto come una morte lenta? Almeno così dice la trama. Il pallido punto blu ha perso da tempo il suo terreno fertile – e l'umanità ha perso il suo futuro. Non in un incendio apocalittico, ma attraverso un lento soffocamento.

Ma questa è solo una mezza verità.

La vera posta in gioco non è l'umanità, ma il credere in essa. La speranza che, nonostante tutti i nostri difetti, siamo qualcosa che vale la pena preservare. Qualcosa che è in grado di amare.

Almeno questo è quello che ci dice Nolan nel suo monumento di wormhole, di fisica quantistica e di gravità. Perché al centro del suo film non c'è l'intera umanità, ma una bambina che la rappresenta. Murphy. E un padre che deve abbandonare la figlia per darle un futuro.

È proprio questa la scommessa che «Interstellar» fa: che l'amore – non la tecnologia, la strategia o la logica – è in definitiva il motore che può portarci attraverso lo spazio e il tempo. Non perché l'amore sia magico. Anzi. È concreto, postula Nolan. È un legante. E questo anche a distanze che vanno oltre ogni immaginazione, anche se l'universo crolla intorno a noi.

Forse è questo il messaggio silenzioso nello spettacolo rumoroso di «Interstellar»: che anche il puntino più pallido dello spazio può essere un luogo per cui vale la pena lottare se lì ci aspetta qualcuno che amiamo. E forse, se ascoltiamo attentamente, possiamo ancora sentirlo: l'organo che vibra nei nostri cuori. E ci ricorda che anche nel vuoto più grande non siamo mai completamente soli.

Tratta di questo – niente di meno.

C'è una scena in particolare in «Interstellar» che rimane impressa. Non perché sia spettacolare. Nessuna astronave decolla, nessun wormhole si apre. Eppure è forse la scena più potente del film.

Cooper è seduto in una piccola e spoglia stanza a bordo dell'Endurance. Dopo una missione epocale su un pianeta dove i minuti diventano anni, torna alla capsula principale. Per lui sono passate solo poche ore. Per la Terra 23 anni. Un membro dell'equipaggio dice: «There’s years of messages here». Poi Cooper accende lo schermo.

E lì vede loro. I suoi figli.

Prima Tom, ancora bambino. Parla degli allenamenti di calcio, di suo nonno e di Murphy. Poi la sua voce si fa più profonda. Parla del liceo. Della morte del nonno. Dalla fattoria che sta morendo. Del proprio figlio. Gli anni scorrono via. Le acconciature cambiano. La voce si fa più roca. La pelle si riempie di rughe.

Cooper non dice una parola. Guarda e basta. Mentre il tempo che ha perso gli si abbatte addosso come un pugno dopo l'altro. Deglutisce. Trema. Alla fine crolla. Non c'è più suono. Nessuno score. Solo il suo respiro. I suoi singhiozzi. Fino al ritorno dell'organo di Hans Zimmer. Ad ogni nota si fa più profondo, come l'eco di una promessa non mantenuta.

E poi arriva Murph.

Non ha più parlato con Cooper da quando lui se n'è andato. Ora lo fa. Da adulta. In modo chiaro. Ferita. Non ha mai voluto inviargli un messaggio. «Ma oggi è il mio compleanno», dice, «ed è un compleanno speciale, perché tu mi hai detto che al tuo ritorno avremmo potuto avere la stessa età. E oggi ho gli anni che avevi tu quando sei partito».

Non si tratta solo dell'accusa. Nemmeno solo della rabbia. Questa frase porta con sé tutto. Speranza, dolore, perdita, amore. E una domanda infinitamente triste: «Dove sei stato, papà?».

È un momento che dimostra cosa sia davvero il tempo: non i numeri di un orologio. Non gli anni. Ma mancata vicinanza. Abbracci mai dati. Compleanni. Sguardi. In quest'unica scena, Nolan condensa tutto ciò che rende «Interstellar» così insopportabilmente umano: non la fine dell'umanità, ma la fine di un momento che non può tornare mai più.

È proprio per questo che questa scena ci colpisce come un meteorite. Perché tutti abbiamo qualcuno che ci manca. Perché sappiamo tutti come ci si sente a non esserci stati, o ad esserci stati troppo tardi.

Forse questo è il momento più vero del film. Nessuna immagine dello spazio. Nessun buco nero. Nessun monologo scientifico. Ma un uomo che siede davanti a uno schermo e deve guardare la vita che ama andare avanti senza di lui.

Un padre. Una figlia.

E tra di loro, 23 anni di silenzio.

Un pallido punto blu nell'oscurità. Ecco come appare la nostra Terra quando si è abbastanza lontani. Una minuscola luce in un cosmo infinito e freddo. È proprio qui che inizia «Interstellar». Ed è proprio lì che Nolan vuole tornare: da noi.

Per quanto lontani i suoi personaggi siano stati catapultati in cunicoli spazio-temporali e buchi neri, su pianeti d'acqua e mondi ghiacciati, l'autore continua a girare intorno a una domanda profondamente umana: cosa facciamo quando tutto crolla? Quando il mondo sta morendo, la polvere sta inghiottendo i nostri raccolti e il tempo non è dalla nostra parte?

La risposta: ci mettiamo alla ricerca.

Non solo di nuovi pianeti. Ma di speranza e connessione.

Christopher Nolan non sta raccontando un'epopea spaziale. Mette in scena un dramma padre-figlia sotto le spoglie di un thriller astrofisico. Con il lancio di razzi e la teoria della relatività, sì. Ma in fondo si tratta di una promessa. Dell'amore di un padre che deve abbandonare la figlia, nella speranza che lei non lo dimentichi mai. E se questo amore è abbastanza forte da superare lo spazio e il tempo.

È una cosa enorme. E audace. E a volte anche troppo ambiziosa. Ma funziona. Perché Nolan riesce a riflettere la cosa più grande in quella più piccola.

Nel puntino blu pallido.

Scrivo di tecnologia come se fosse cinema – e di cinema come se fosse la vita reale. Tra bit e blockbuster, cerco le storie che sanno emozionare, non solo far cliccare. E sì – a volte ascolto le colonne sonore più forte di quanto dovrei.

Curiosità dal mondo dei prodotti, uno sguardo dietro le quinte dei produttori e ritratti di persone interessanti.

Visualizza tutti