Wieso kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen?

Ein NES Classic, mit dem du eine Stunde spielst, und dann nie wieder anfasst. Eine Mütze, die dir zwar gefällt, aber du nie anziehst. Oder ein Megafon, das ungeöffnet auf dem Estrich liegt. Wieso kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen?

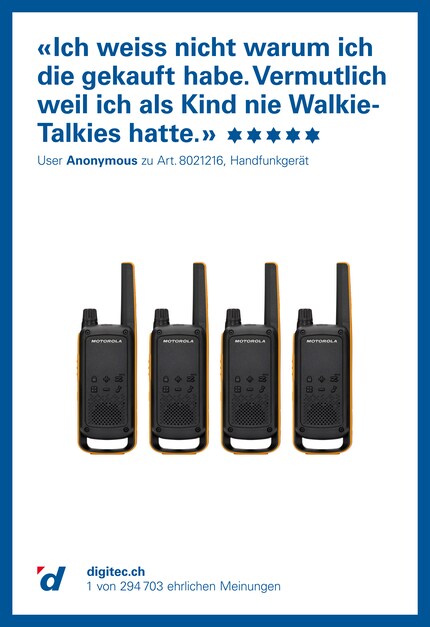

Bei mir zuhause liegt ein NES Classic rum. Ich musste das Teil haben. Anfangs habe ich begeistert damit gespielt. Nach ein paar Stunden war der Spass vorbei und ich hab die Minikonsole nie wieder benutzt. Obwohl ich das Teil echt geil finde und es nicht missen möchte, brauche ich es nicht. Hat es vielleicht den gleichen Grund, wie bei User Anonymous? Der hat sich nämlich Walkie-Talkies gekauft, obwohl er sie gar nicht braucht. Wieso? Er sieht den Grund darin, dass er als Kind nie welche hatte.

Hier das Ganze noch im Video:

Ich bin unserem irrationalen Konsumverhalten auf den Grund gegangen.

Psychologie der Kaufentscheidung

Maximale Rationalität sollte aus ökonomischer Perspektive Ziel beim Kauf sein. Diese Nutzenmaximierung bleibt bei den meisten jedoch Wunschdenken. Das liegt daran, dass aus psychologischer Perspektive Produkte immer einen subjektiven Wert für Käufer haben.

Bei meinem NES Classic stimmt das definitiv. Ich verbinde mit ihm viele schöne Game-Stunden mit dem Original-NES. Anonymous verbindet mit den Walkie-Talkies eine Sehnsucht nach etwas, das ihm als Kind gefehlt hat. Sehr wahrscheinlich trifft das auch auf Alltagsprodukte wie die «Berner Rose»-Tomate, die mir einfach am besten schmeckt, oder die Flüssigseife meiner Wahl, deren Geruch mich an Zuhause erinnert, zu.

In der wissenschaftlichen Literatur zum Käuferverhalten werden emotional aufgeladene Käufe häufig als Impulskäufe bezeichnet. Die Käufe von Anonymous und mir lediglich auf Impulse zurückzuführen, greift aber zu kurz. Er würde seine Walkie-Talkies wieder kaufen und ich meinen NES Classic ebenfalls. Ich habe mir sehr genau überlegt, ob ich das Geld tatsächlich in die Retro-Konsole investieren soll. Der Kauf war alles andere als spontan.

Von Hedonisten und Utilitaristen

Wenn mein Kauf des NES Classic und Anonymous’ Kauf der Walkie-Talkies keine Impulskäufe sind, was dann? Analog zur ökonomischen und psychologischen Perspektive wird in der wissenschaftlichen Literatur von utilitaristischen und hedonistischen Käufen gesprochen. Beim Hedonismus handelt es sich um eine ethische/philosophische Haltung, bei der es um die Lustmaximierung und das Vermeiden von Schmerz geht. Die utilitaristischen Käufe sind wie die ökonomische Perspektive zweckorientiert. Der Käufer handelt logisch.

Bei meiner Recherche stosse ich auf das Konzept der «Emotion regulation consumption», kurz ERC, von Elyria Kemp und Steven W. Kopp. Bei diesem geht es darum, dass Käufer Waren erstehen, die kurzfristig Emotionen verstärken, schwächen oder aufrechterhalten. Gesteigert werden sollen positive Emotionen wie Freude oder Befriedigung. Negative Emotionen wie Traurigkeit oder Angst hingegen sollen geschwächt werden. Kurz: Wir kaufen hedonistisch, um unsere Emotionen positiv zu regulieren.

Anonymous und ich haben uns die Walkie-Talkies und den NES Classic gekauft, um unsere Emotionen zu regulieren. In meinem Fall wollte ich ein positives Gefühl der Freude aufrechterhalten, nämlich die Freude am Gamen mit dem NES wie früher. Anonymous hingegen wollte ein negatives Gefühl, dass er als Kind keine Walkie-Talkies hatte, schwächen. Klingt für mich plausibel, auch wenn ich nicht gerne als Hedonist bezeichnet werde.

Lauter Spocks und Hedonismusbots

Die Alternative zum Hedonistem, dem Utilitaristen ist auch nicht besser. Spocks «The needs of the many outweigh the needs of the few» ist zutiefst utilitaristisch. Und wer ist schon gerne rein logikgesteuert? Da geht einem ja die ganze Menschlichkeit ab.

Irgendwie ist mir die ganze Theorie ein bisschen zu schwarz/weiss gefärbt. Wir sind in unseren Kaufentscheidungen wohl selten rein hedonistisch oder utilitaristisch, sondern eine Kombination aus mehreren Faktoren. Und was ist mit altruistischem Konsum? Ist der für die Wirtschaftswissenschaften inexistent?

Fun Fact zum Schluss: In der Studie schlüsseln Kemp und Kopp auch auf, wer eher zu «Emotion regulation consumption» neigt. Nämlich solche Käufer, die kognitiv weniger dazu in der Lage sind, Käufe neu zu beurteilen. Im Englischen nennen sie das «low cognitive reappraisers». Danke, noch nie wurde ich so eloquent als dumm bezeichnet.

Technologie und Gesellschaft faszinieren mich. Die beiden zu kombinieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist meine Leidenschaft.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen