Effiziente Quantensoftware für zukünftige Quantencomputer

Forschende haben einen Quantenalgorithmus entwickelt, der das Verhalten kleinster Teilchen unter Wärmeeinfluss simulieren kann. Das könnte neue Wege für Medikamente, Batterien und Materialien eröffnen.

Ein Computer ohne Software wäre nur ein Haufen Elektronik ohne Funktion. Nicht anders sieht es beim Quantencomputer aus. Während in der Öffentlichkeit jedoch meist bloss über Fortschritte bei der Hardware diskutiert wird, liegt ein nicht minder wichtiger Schlüssel zur Nutzung von Quantencomputern in der Software – also in den Algorithmen, den Fehlerkorrekturverfahren und den Programmiersprachen, die es ermöglichen, die komplexen Quanteneffekte überhaupt nutzbar zu machen. Eine amerikanische Forschungsgruppe um Chi-Fang Chen vom California Institute of Technology hat nun einen Quantenalgorithmus entwickelt, mit dem sich kleinste Teilchen unter Wärmeeinfluss simulieren lassen. Der Algorithmus sei der erste seiner Art und könne eine Basis für weitere Anwendungsfälle bieten, schreiben die Forschenden in der Studie im Fachmagazin «Nature».

Dafür, dass Medikamente im Körper wirken oder sich Handys laden lassen, sind Wechselwirkungen zwischen Teilchen auf molekularer Ebene verantwortlich. Da hier die Gesetze der Quantenmechanik gelten, können klassische Computer diese Vorgänge jedoch nur unvollständig oder mit hohem Rechenaufwand simulieren. Die Möglichkeiten, mithilfe von quantenmechanischen Simulationen neue Arzneimittel, bessere Batterien und innovative Materialien zu finden, sind dadurch beschränkt. Deshalb ruhen viele Hoffnungen auf Quantencomputern. Die nämlich sind selbst ein Quantensystem, und dadurch erübrigt sich einiges an Rechenaufwand. Solange es aber noch keinen universellen, fehlerkorrigierten Quantencomputer gibt, bleibt unklar, was in der Realität möglich und sinnvoll umsetzbar ist.

In der aktuellen Studie leiten die Autoren mathematisch her, dass ihr Algorithmus theoretisch auf einem Quantencomputer ausgeführt werden kann und grundlegende Eigenschaften des zu simulierenden Systems abbildet. Der vorgestellte Quantenalgorithmus soll beschreiben, wie sich die Energie in einem physikalischen System verändert, wenn es in Kontakt mit Wärme, das heisst mit Energie, kommt. Energie kann die Eigenschaften eines Systems beeinflussen. Das Forschungsteam baut seinen Ansatz auf einer bereits aus klassischen Simulationen bekannten Methode auf: der Markov-Chain-Monte-Carlo-Methode. Dies ist ein Verfahren, um komplizierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch das Erzeugen einer Kette von Zufallsproben zu nähern. Jede neue Probe hängt nur vom vorherigen Zustand ab, sodass man auch hochdimensionale oder analytisch schwer handhabbare Verteilungen effizient untersuchen kann.

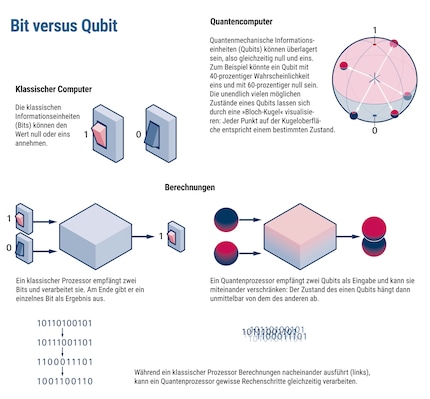

Quelle: Spektrum der Wissenschaft / Emde-Grafik (Ausschnitt)

Zwei vom Science Media Center um Stellungnahmen gebetene Quanteninformatiker bewerten das Konzept als sehr vielversprechend. So sagt etwa Mario Berta von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, die Struktur des vorgeschlagenen Quantenalgorithmus sei konzeptionell neu und bewege sich auf höchstem wissenschaftlichem Niveau. «Im Vergleich zu vielen vorherigen Arbeiten im Bereich der Quantensimulationen geht die Studie deutlich weiter, da sie eine neue Richtung mit grossem Potenzial eröffnet.» Der vorgestellte Algorithmus könne eine bestehende Lücke schliessen, indem er erstmals eine effiziente Quantensimulation von Gleichgewichtszuständen ermögliche – klassische Methoden stiessen hierbei an fundamentale Grenzen. Es sei ein guter Kandidat für einen ersten Testlauf auf einem künftigen, fehlerkorrigierten Quantencomputer.

Hannes Pichler, Professor für theoretische Quantenphysik an der Universität Innsbruck, sagt, der neue Quantenalgorithmus weise «Eigenschaften auf, die konzeptionell interessant sind, da sie klare Analogien zu den wichtigen klassischen Algorithmen herstellen». Ausserdem werde nachvollziehbar gezeigt, dass die notwendige Dynamik prinzipiell effizient auf einem Quantencomputer realisiert werden kann. Dennoch schränkt er ein: «Die Lücke zwischen den Hardwareanforderungen dieser Algorithmen und dem derzeitigen Stand der Technik bleibt erheblich.» Das zeigt: Es braucht die Hardware ebenso wie die Software, denn ohne bleibt selbst der ausgeklügeltste Algorithmus nur Theorie.

Spektrum der Wissenschaft

Wir sind Partner von Spektrum der Wissenschaft und möchten dir fundierte Informationen besser zugänglich machen. Folge Spektrum der Wissenschaft, falls dir die Artikel gefallen.

Originalartikel auf Spektrum.de

Experten aus Wissenschaft und Forschung berichten über die aktuellen Erkenntnisse ihrer Fachgebiete – kompetent, authentisch und verständlich.

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen