Kritik

«Ruffy and the Riverside»: «Zelda»-Rätsel in kunterbuntem «Banjo Kazooie»-Setting

von Cassie Mammone

Wäre Max Payne ein australischer Landstreicher, der sich in einem pixeligen Point-and-Click-Adventure verirrt hat, könnte er «The Drifter» sein. Nur dass er in diesem Spiel Köpfchen statt Knarren einsetzen muss.

Ein Schlag auf den Hinterkopf und alles wird schwarz. Als ich wieder zu mir komme, bin ich unter Wasser. Ich ringe nach Luft und versuche, an die Oberfläche zu schwimmen. Aber meine Hände und Füsse sind gefesselt und eine Papiertüte auf meinem Kopf versperrt mir die Sicht. Irgendwie schaffe ich es, mein Messer aus der Hosentasche zu kramen. Ich durchschneide die Fesseln und reisse mir die Tüte vom Gesicht.

Würde mir nicht ohnehin die Luft ausgehen, wäre mir der Atem spätestens jetzt im Hals stecken geblieben. Ich bin umgeben von leblosen Körpern, die wie Bojen im Wasser treiben. Sie hatten nicht das Glück, ein Messer dabei zu haben. Bevor ich mich zu ihnen ins nasse Grab geselle, rette ich mich mit letzter Kraft an die Wasseroberfläche. Geschafft! Wobei, mein Abenteuer beginnt gerade erst.

Ich steuere Mick Carter, einen Drifter, sprich Landstreicher, der nie lange am gleichen Ort bleibt – oder einen Job behält. Das Spiel beginnt in einem Güterzug, in dem Carter mit einem Gleichgesinnten durch die Weiten Australiens pendelt. Die Fahrt endet unplanmässig und die Ereignisse überschlagen sich. An ihrem Ende befindet sich Carter auf der Flucht vor Hightech-Soldaten, zwielichtigen Konzernen und vielleicht sogar Monstern. Als wäre das nicht schlimm genug, wird ihm ein Mord angehängt, den er nicht begangen hat.

«The Drifter» ist ein typisches Point-and-Click-Adventure, die Lucas Arts in den 90er-Jahren gross gemacht haben. Und genauso sieht es auch aus: kantige Pixelgrafik und blockartige Schrift, die kaum zu lesen ist. Ein Traum für Liebhaber wie mich, die mit diesen Spielen aufgewachsen sind.

Nach der Flucht vor geheimnisvollen Hightech-Soldaten und Polizeileuten, die Carter für Serienkiller halten, findet er Unterschlupf bei seiner Ex-Frau Sarah. Sie nimmt es ihm zwar immer noch übel, dass er sich vor ihr und der Welt zurückgezogen hat, an seiner Unschuld zweifelt sie aber keine Sekunde. In ihrer Wohnung suche ich in klassischer Point-and-Click-Manier alles nach interaktiven Objekten ab. Das funktioniert mit der Maus, aber auch wunderbar mit Controller-Steuerung. Weil ich kein Fan von «Pixel-Hunt» bin, habe ich in den Barrierefreiheit-Einstellungen den «Hotspot-Markierer» aktiviert. Damit kann ich auf Knopfdruck alle interaktiven Elemente hervorheben.

In der Wohnung ist das unter anderem ein alter Anrufbeantworter. Dort könnte ich eine Kassette abspielen, die ich bei meinem Freund gefunden habe, für dessen Mord mich die ganze Stadt sucht. Leider ist die Kassette für eingehende Anrufe festgeleimt. Ich kann zwar die vorgesprochene Antwort austauschen, aber nicht einfach abhören. Ich tausche sie deshalb mit meiner Kassette aus und rufe mit Sarahs Mobiltelefon aufs Festnetz an. Schon spielt die Kassette ab und ich bin einen Schritt weiter.

Die Liebe zum Retro-Pixeldesign hat das australische Studio Powerhoof bereits mit dem Game «Crawl» bewiesen. Genau wie dort fühlt sich das Gameplay in «The Drifter» dennoch modern an. Auf das anno 1990 oftmals umständliche Rätseldesign und zig Interaktionsmöglichkeiten wird zum Glück verzichtet. Ich kann Objekte anklicken, sie mit Gegenständen aus meinem Inventar verbinden oder die Gegenstände untereinander kombinieren. Das ist alles. Dadurch wird das Spiel nie unnötig kompliziert und verliert kaum an Tempo.

Bei den Dialogen, die in keinem Adventure-Game fehlen dürfen, klicke ich auf Bilder statt Text. Ist eine Fragemöglichkeit erschöpft, wird das Bild ausgegraut. So weiss ich immer sofort, wo ich stehe. Finde ich etwas Neues heraus, kann es sein, dass neue Fragemöglichkeiten dazukommen. Wenn ich feststecke, hilft es, erneut bei allen Personen vorbeizuschauen und zu kontrollieren, ob es neue Fragen gibt.

Die Kapitel in «The Drifter» beschränken sich mit einer Ausnahme auf eine Handvoll Schauplätze. Allzu viele Personen kommen darin nicht vor. Ich muss nur zweimal den Review-Guide konsultieren, weil ich zwar weiss, was verlangt ist, aber an der Umsetzung scheitere.

Hilfreich ist auch das Journal. Das hält mit Bildern und kurzen Textbeschreibungen die wichtigsten Ereignisse fest und verrät mir, was mein aktuelles Ziel ist.

Die Dialoge sind vollständig auf Englisch vertont und haben die perfekte Länge, sodass sogar ich mir alle anhöre. Zum Untertitel-Lesen wechsle ich nur, wenn ich es vor Ungeduld nicht mehr aushalte. Das soll nicht über das hervorragende Ensemble der Sprecherinnen und Sprecher hinwegtäuschen. Allen voran Adrian Vaughan. Er verkörpert Carter perfekt als jemanden, der sich von der Gesellschaft abgewandt hat und sich nun ihr und seiner Vergangenheit widerwillig stellen muss. Denn auch wenn Carter niemanden umgebracht hat, hat er einige Leichen im Keller.

Der Rest des Casts überzeugt ebenfalls. Bronwyn Turei trifft als Sarah Carter die perfekte Balance zwischen vorwurfsvoller und mitfühlender Ex-Frau, die nicht auf den Mund gefallen ist. Shogo Miyakita wiederum mimt den etwas klischierten Polizisten Hara, der mich erst jagt und sich schliesslich auf meine Seite schlägt. Er nennt mich immer «Boss». Wie könnte ich ihn nicht mögen?

Was «The Drifter» von anderen Adventure-Games unterscheidet, ist die Tonalität. Zwar hat das Spiel auch eine humorvolle Seite, schlägt aber insgesamt einen deutlich düstereren Ton an als andere Genrevertreter. Es dauert denn auch nicht lange, bis Carters Pixelinnereien den Bildschirm tapezieren. Zwischenzeitlich fühle ich mich sogar etwas an «Saw» erinnert.

Der Tod bedeutet nicht Game Over. Aus einem bestimmten Grund, der später im Spiel enthüllt wird, kann Carter nicht sterben. Das bedeutet nicht, dass sein Ableben schmerzlos ist, was er mir mit seiner dramatischen Sprechweise mitteilt. Dabei erinnert mich «The Drifter» stark an «Max Payne». Auch dort kommentiert die Hauptperson das Geschehen mit einem Hang zu Prosa und metaphernreicher Sprache. Vaughan hat vielleicht nicht ganz das Kaliber eines James McCaffrey, der Max Payne seine Stimme lieh, aber er trägt massgeblich dazu bei, dass mich die Geschichte vom Anfang bis zum Schluss packt.

Das australische Setting und die Sprache bringen frischen Wind in das sonst USA-lastige Genre. Hinzu kommt der cineastische Dark-Synth-Soundtrack, der schon im Hauptmenü eine herrlich bedrohliche Stimmung erzeugt. Ich fühle mich direkt in eine dystopische Parallelwelt versetzt, obwohl «The Drifter» in unserer Zeit zu spielen scheint. Es kommen allerdings sowohl Mobiltelefone als auch Computer zum Einsatz, die definitiv klingen wie aus den 90ern. Die ungenaue zeitliche Einordnung macht das Spiel noch etwas surrealer.

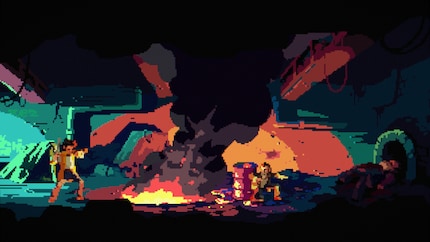

Der Stil holt mich auf allen Ebenen ab. Die verschiedenen Szenen sind trotz Retrografik ausdrucksstark. Da gibt es dunkle Tunnels, in denen zwielichtige Gestalten vor brennenden Mülltonnen stehen und in rotes, flackerndes Licht getaucht sind. Oder die Eingangs beschriebene Szene mit den Wasserleichen. Carter reisst vor Schreck seine Augen so weit auf, dass nur noch zwei weisse Punkte zu sehen sind. Gleichzeitig schimmert hinter ihm im Mondlicht grün die rettende Wasseroberfläche. Das wirkt unheimlich und idyllisch zugleich. Zwischendurch brennt auch mal die heisse australische Sonne am Himmel und begleitet Carter durch eine knallige, orange Wüstenlandschaft. Ein absoluter Traum für Pixelfans wie mich.

«The Drifter» ist erhältlich für PC, Mac und Linux und wurde mir von Powerhoof zur Verfügung gestellt.

«The Drifter» fesselt mich von der ersten Sekunde an und lässt mich bis zum Schluss nicht los. Das hat noch kein Adventure-Game geschafft. Der Soundtrack schwirrt auch Tage später noch in meinem Kopf herum. Genau wie Carters dramatischen Monologe, wenn ich ihm mit einem falschen Klick wieder einen grausamen Tod beschert habe. Und das zauberhafte Pixeldesign setzt jeden Schauplatz einzigartig in Szene.

Ich liebe «Monkey Island». Der letzte Teil gehört zu meinen Lieblings-Point-and-Click-Games. Aber die dramatische Erzählweise und das fast perfekte Spieltempo von «The Drifter» übertrumpfen selbst diese Genre-Legende. Die Rätsel sind einleuchtend und die Geschichte überrascht immer wieder mit unerwarteten Wendungen. Sie schreckt nicht vor schweren Themen zurück, hat aber dennoch den einen oder anderen Witz im Gepäck.

«The Drifter» ist ein packender Thriller, der dich auf eine wilde Achterbahnfahrt mitnimmt, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Pro

Contra

Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.

Welche Filme, Serien, Bücher, Games oder Brettspiele taugen wirklich etwas? Empfehlungen aus persönlichen Erfahrungen.

Alle anzeigen