Hintergrund

Fabrikbau, Erkundung und Flammenhölle: Das ist «Star Rupture»

von Debora Pape

Das weltweit tätige Technologieunternehmen Logitech hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz. Einzigartig hier ist das Ergo Lab, wo Produkte auf ihre Ergonomie hin optimiert werden. Ich habe mit der Leiterin des Labors gesprochen.

Wie gelingt es, Geräte so zu gestalten, dass sie uns nicht krank, sondern produktiv machen? Agnès Lisowksa Masson, Leiterin des Ergo Labs von Logitech, verrät im Interview, warum schon eine leicht geneigte Kopfhaltung zum Problem wird und wie Sensoren die perfekte Computermaus formen.

Deine genaue Job-Bezeichnung lautet «Human-Computer Interface Specialist & Scientific Lead of the Ergo Lab». Was bedeutet das?

Agnès: Ich untersuche, wie Menschen Technologien nutzen und wie wir Technologien so gestalten können, dass sie den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Wenn man an die Anfänge der Computer zurückdenkt, wurde alles auf der Grundlage der Funktionsweise von Maschinen entwickelt. Die Menschen mussten sich anpassen. Heute ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass das Gegenteil der Fall sein sollte.

Wie bist du dazu gekommen?

Ich stamme aus einer Familie von Ingenieuren. Das Interesse für Technik wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Gleichzeitig war ich aber auch fasziniert davon, wie Menschen funktionieren. Genauer: Wie das Gehirn funktioniert, wie wir ticken und warum wir uns auf bestimmte Weise verhalten.

Es ist die Schnittstelle zwischen Technologie und menschlichem Verhalten, die mich antreibt.

Kannst du das an einem Beispiel erklären?

Ein tolles Gerät, etwa ein Notebook, reicht zwar zum Arbeiten aus. Aber um gesund zu arbeiten braucht es mehr: Es kommt auf die ganze Einrichtung an. Das lässt sich leicht veranschaulichen. Unser Kopf wiegt etwa sechs Kilogramm. Wenn er perfekt über der Wirbelsäule ausgerichtet ist, können der Nacken und die Schultern dieses Gewicht problemlos tragen. Wenn das Notebook jedoch auf dem Schreibtisch liegt, ist der Kopf in einem Winkel von zehn bis 15 Grad geneigt. Das klingt nach wenig, aber in Kombination mit der Schwerkraft müssen die Muskeln mehr arbeiten, um ein Äquivalent von zwölf Kilogramm zu halten. Das kann zu Unwohlsein führen.

Eine einfache Lösung dafür wäre die Erhöhung des Laptops. Ausserdem kann man mit einer externen Maus und Tastatur die Position der Handgelenke anpassen. So hat man eine natürliche, bequeme Haltung für längere Arbeitszeiten.

Dieses Wissen überträgst du dann auf konkrete Produkte, wie etwa die Computermaus Lift. Wie funktioniert das?

In unserem Labor bringen wir Sensoren an Testpersonen an, um herauszufinden, wie sich Geräte auf sie auswirken. Bei Mäusen wie der Lift sind das etwa Muskelaktivitäts- und Haltungs-Sensoren. Die Muskelsensoren zeigen uns, wie stark die Muskeln beansprucht werden, wenn man eine Maus bedient. Bei einer zu kleinen Maus sehen wir etwa eine hohe Daumenaktivität. Der Wechsel zu einer grösseren Maus verringert diese Belastung. Bei Trackball-Mäusen ist die muskuläre Anstrengung des Daumens nicht grösser als bei einer normalen Maus.

Agnès erklärt die Vorteile einer vertikalen Maus.

Was überwacht ihr mit den Haltungs-Sensoren?

Die bringen wir an Bereichen wie dem Handgelenk und dem Nacken an, um die Ausrichtung des Skeletts zu überwachen. Anhand dieser Sensoren können wir feststellen, ob ergonomische Produkte wie vertikale Mäuse ihre Aufgabe erfüllen. Sie sollen den Arm in eine natürlichere Haltung bringen, wodurch das Risiko von Muskelverspannungen verringert wird. Wir können so auch den optimalen Winkel eruieren.

Was messt ihr sonst noch?

Um den Druck auf Arbeitsflächen zu beurteilen, verwenden wir Druck-Sensoren. Sie messen, wie etwa verschiedene Tastaturen und Handballenauflagen das Gewicht und den Druck verteilen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Halt bieten. Die Verwendung weicherer oder festerer Materialien kann sich erheblich auf Komfort und Ergonomie auswirken.

Wärmebildkameras bieten zusätzliche Einblicke. Sie zeigen die Berührungspunkte der Hand auf verschiedenen Geräten und helfen uns zu verstehen, wie unterschiedliche Personen die Geräte greifen. Sie zeigt auch unerwünschte Kontaktpunkte an den Ecken und Tasten. Wenn etwa ein Button zu nahe dort ist, wo Menschen eine Maus greifen und sie ihn dadurch aus Versehen betätigen. Diese Art von Feedback ist entscheidend für die Entwicklung benutzerfreundlicher Produkte.

Wann in der Entwicklungsphase eines Produktes beginnt deine Arbeit?

Wir arbeiten von Anfang an sehr eng mit Produktmanagern, Designerinnen und anderen Mitarbeitenden zusammen. Man kann Ergonomie nicht nachrüsten – das muss man von Anfang an im Hinterkopf haben.

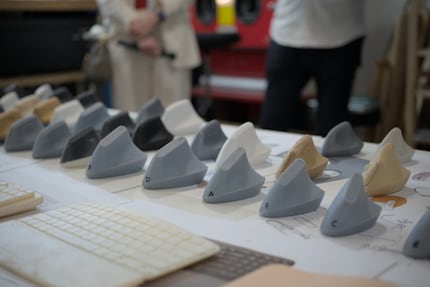

Wenn unser Designteam erste Entwürfe hat, testen wir diese bereits in der frühen Phase. Wir beginnen mit Blockmodellen und optimieren die Entwürfe, indem wir Winkel, Kurven und andere Details anpassen, um sicherzustellen, dass etwa die Hand so natürlich wie möglich ruhen kann. So können wir schnell sagen, ob es tatsächlich einen Nutzen gibt.

Unser Ziel ist es, den goldenen Mittelweg zwischen ergonomischen Vorteilen, Leistung und einem Design zu finden, das optisch ansprechend ist.

Welche Überlegungen stehen dabei im Fokus?

Wir legen fest, was Menschen bei der Arbeit einschränkt. Daraus entstehen die besten Produkte. Das kann etwas scheinbar Banales sein, wie etwa die Lage des Handgelenks beim Tippen. Die flache Haltung auf der Tastatur ist unnatürlich und am Anfang des Produkts steht etwa die Idee, diese Haltung zu verbessern.

Woher kennt ihr diese Einschränkungen?

Es gibt viel wissenschaftliche Literatur zu Ergonomie-Themen, die uns als Ausgangslage dient.

Wie lange testet ihr das?

Das sind in der Regel kürzere Tests. Wir sehen relativ schnell, ob etwas nicht passt. Langzeittests sind schwierig, weil die Leute auch andere Dinge tun, als etwa nur auf einer Tastatur zu tippen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die sich auf den Komfort oder das Unbehagen auswirken können.

Wie äussert sich das?

Manchmal sagen uns die Leute einfach, dass etwas unangenehm ist. Manchmal sehen wir das auch bei der Verarbeitung von Daten aus Muskelaktivitäts- und Haltungs-Sensoren. Wenn die Muskelaktivität bei Prototyp A zu hoch oder höher ist als bei Prototyp B, dann ist Prototyp B wahrscheinlich die bessere Option. Wir koppeln immer subjektives Feedback mit objektiven Sensordaten, wodurch wir verschiedene Perspektiven erhalten.

Apropos verschiedene Perspektiven: Wie setzt sich eine Testgruppe zusammen?

Bei Mäusen oder Tastaturen testen wir immer mit verschiedenen Handgrössen: kleine, mittlere und grosse. Wir stellen sicher, dass wir je nach Produkt mit verschiedenen Geschlechtern und verschiedenen Kompetenzniveaus testen.

An jedem Test nehmen mindestens 20 Personen teil, denn erst ab dieser Anzahl können wir eine statistische Analyse durchführen und zu verlässlichen Daten kommen. Je nachdem, wie viele Iterationen ein Produkt durchläuft, können es über 100 Personen sein. Die Zahl ist aber nicht festgelegt, sondern hängt vom jeweiligen Kontext ab, den wir betrachten.

Was gefällt dir an diesem Prozess am besten?

Ich liebe es zu sehen, wie die Leute auf neue Produkte reagieren. Für mich sind die verschiedenen Standpunkte interessant und zu sehen, wie die Leute an ein Produkt herangehen. Man erhält Einblicke, auf die man selbst nie gekommen wäre.

Es ist eine Art kollektives Wissen, das in die Entwicklung dieser Produkte einfliesst – nicht nur vom Team selbst.

Und was gefällt dir weniger?

Ehrlich gesagt: nichts. Die Arbeit ist wirklich interessant, und selbst wenn es kleine Schwierigkeiten gibt, gehen sie in all den guten Dingen unter.

Kannst du zum Abschluss noch ein paar Tipps für ergonomisches Arbeiten geben?

Kleine Veränderungen können bereits grosse Verbesserungen bringen. Man muss also nicht gleich seinen ganzen Arbeitsplatz umkrempeln. Ist etwa der Stuhl nicht ergonomisch, kann bereits ein Kissen im Rücken als Behelfs-Lordosenstütze dienen. Oder noch einfacher: Jede Stunde fünf bis zehn Minuten Pause einlegen. Das hilft dem Körper und Geist frisch zu bleiben.

Bei der Ergonomie geht es darum, den Arbeitsplatz auf das Individuum anzupassen. Es gibt keine Einheitslösung – es geht darum, herauszufinden, was sich richtig anfühlt. Kleine, schrittweise Änderungen summieren sich mit der Zeit zum Positiven.

Technologie und Gesellschaft faszinieren mich. Die beiden zu kombinieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist meine Leidenschaft.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen