Kopierschutz: Der ewige Kampf der Musikindustrie

Egal, ob Audio-Kassette, DAT, gebrannte CDs oder digitale Downloads: Die Musikindustrie hat jede Technologie bekämpft, mit der sich Musik aufzeichnen oder kopieren lässt. Teils mit fragwürdigen Methoden. Mit dem Streaming hat sich vieles verändert – aber nicht alles.

Bis in die Siebzigerjahre ist die Welt der Musikindustrie in Ordnung. Musik wird auf Schallplatten gepresst. Andere Tonträger spielen praktisch keine Rolle. Die Vinyl-Tonträger sind für die Plattenfirmen billig herzustellen, für Privatleute jedoch unmöglich zu kopieren.

Dies ändert sich mit dem Magnetband, das in Form von Spulentonbändern, Audio- und Videokassetten seinen Weg in die Wohnungen findet. Mit Magnetband ist nicht nur das Abspielen, sondern auch das Aufzeichnen möglich. Damit beginnt ein langer Kampf zwischen denen, die Musik kaufen (oder auch nicht), und denen, die sie verkaufen.

Audio-Kassetten: Die Moralkeule

Zunächst ist die Lage nicht besonders dramatisch. Bandmaschinen mit hoher Soundqualität sind teuer und vornehmlich in Studios zu finden. Die Kompaktkassette wird zwar bereits 1963 erfunden, liefert jedoch lange Zeit eine schlechte Tonqualität. Kassettenrekorder werden vor allem als Diktiergerät angesehen.

Doch in den Siebzigerjahren steigert sich die Soundqualität, unter anderem durch rauschärmeres Bandmaterial und die Dolby-Rauschunterdrückung. Vor allem aber dadurch, dass sich japanische Hifi-Konzerne einen Qualitätswettbewerb liefern. Ein Kassettenrekorder ist nun definitiv mehr als ein Diktiergerät. Zudem wird die Kassette mit dem Walkman in den Achtzigerjahren zum ersten Tonträger, der sich portabel verwenden lässt.

Der Verband der britischen Musikindustrie BPI befindet, dass es an der Zeit ist, zu handeln. Er lanciert 1980 eine Kampagne mit dem Slogan «Home Taping Is Killing Music». Das Logo zeigt einen Totenschädel in Form einer Kassette. Dies sollte den Leuten ins Gewissen reden.

Quelle: Shutterstock

Wer also seine eigene Schallplatte auf Kassette aufnimmt, um die Musik auch unterwegs zu hören oder um die Abnutzung der Platte zu verhindern, killt laut BPI die Musik. Diesen offensichtlichen Unsinn glaubt niemand. Die Kampagne ist zwar bekannt, verfehlt aber ihre Wirkung. In Erinnerung bleiben vor allem die zahlreichen Parodien wie «Home Cooking Is Killing Restaurants». Mein persönlicher Favorit: «Home Taping Is Skill in Music», bezogen auf die Kunst, ein gutes Mixtape zu machen.

Bei der Audio-Kassette gibt es technisch keine Möglichkeit, das Kopieren zu unterbinden. Bei Videokassetten schon: Der Kopierschutz von Macrovision sendet ein Störsignal, das im Original nicht wahrnehmbar ist, aber die Aufnahme unbrauchbar macht. Das Ganze ist in einem Video von Technology Connections in Aktion zu sehen.

Digital Audio Tape (DAT)

Die Digitalisierung der Musik beginnt bereits Ende der Siebzigerjahre in den Aufnahmestudios und findet Mitte der Achtziger den Weg in die Wohnzimmer. Zunächst durch den CD-Player, der als reines Abspielgerät ganz nach dem Geschmack der Musikindustrie gerät. Doch gleichzeitig sind Bestrebungen im Gang, die bislang analoge Kassette zu digitalisieren. Damit würden Privatleute die Möglichkeit bekommen, selbst digitale Aufnahmen in exzellenter Qualität zu erstellen. 1986 hat Sony einen Rekorder für DAT-Kassetten (Digital Audio Tape) entwickelt, der bereit für die Serienproduktion ist.

Quelle: Shutterstock

Doch die Markteinführung verzögert sich. Nicht etwa, weil die Technologie nicht ausgereift wäre. Im Gegenteil: DAT ist zu gut. Die hohe Qualität der Aufnahmen versetzt die Musikindustrie in helle Aufruhr. Die RIAA, also der amerikanische Verband der Musikindustrie, will die Einführung der «gefährlichen» Technologie unter allen Umständen verhindern – und erklärt Japan den Krieg.

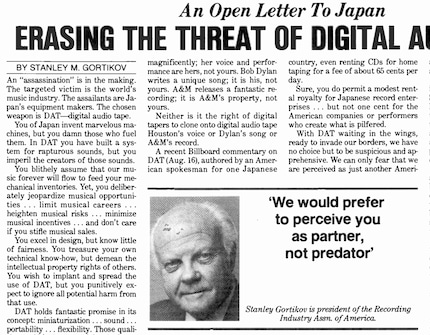

Krieg? Eine drastische Wortwahl, aber genauso drastisch drückt sich Stanley Gortikov, der Präsident der RIAA aus. Er schreibt mehrere «offene Briefe an Japan». Darin richtet er sich tatsächlich an die Japaner an sich («you of Japan»), nicht etwa an Sony, das Unternehmen, das DAT entwickelt hat. Der erste dieser Briefe liest sich, als ob die Japaner vorhätten, Pearl Harbor erneut anzugreifen. Ein Mordanschlag sei in Vorbereitung, das Opfer die Musikindustrie. Japans Hersteller bezeichnet Gortikov als Mörder, DAT als Mordwaffe. Deutlich ist im Beitrag die Kränkung herauszuhören, dass Japan die technologische Vorherrschaft übernommen hat – aber die gute Musik, die stammt noch immer aus Amerika! Japan als Land wirft er vor, die Urheber – also die Amerikaner – zu verachten. Das könnte man schon daran erkennen, dass es in Japan 2400 Mediatheken gebe, wo es sogar möglich sei, CDs auszuleihen. Jetzt sei DAT «bereit, über unsere Grenzen einzumarschieren», und die Amerikaner könnten gar nicht anders, als Angst zu haben, dass ein weiterer Industriezweig «niedergetrampelt oder ausgebeutet wird.»

Quelle: Billboard, 6.9.1986

Nachdem Gortikov den Japaner als solchen abgekanzelt hat, empfiehlt er ihm, sich dem Dialog nicht zu verweigern. Was die RIAA verlangt: Jedes DAT-Gerät muss einen Chip eingebaut haben, der urheberrechtlich geschützte Aufnahmen erkennt und in diesen Fällen eine Kopie verweigert. Dazu hat CBS bereits das «CopyCode Scanner System» entwickelt. Dieses funktioniert jedoch nicht richtig: Einerseits produziert es hörbare Filtereffekte, andererseits unterbindet es das Kopieren nicht zuverlässig.

Die DAT-Hersteller bringen als Gegenvorschlag ein eigenes Kopierschutzverfahren: Das Serial Copy Management System. Dieses ermöglicht die private Kopie gekaufter Musik und unterbindet lediglich Kopien von Kopien. Es wird vom amerikanischen Gesetzgeber durchgewunken. Der US-Musikindustrie reicht das aber nicht. 1990 gibt es eine Sammelklage gegen Sony, und die Labels bringen ihre Musik nicht auf DAT heraus. Eine ironische Fussnote: Sony ist inzwischen durch die Übernahme von CBS selbst Teil der amerikanischen Musikindustrie geworden.

Das alles führt dazu, dass DAT mehr oder weniger eine Totgeburt ist. Mit einer Ausnahme: Die Musikindustrie selbst benutzt DAT oft und gern. In den Studios werden die digitalen Tapes für den finalen Mix verwendet.

MiniDisc

Vermutlich ist DAT nicht bloss am Widerstand der Musikindustrie gescheitert. Die Technologie ist komplex, teuer und schiesst für viele Privatpersonen übers Ziel hinaus, da sie keine Studio-Tonqualität brauchen. Für diese Leute entwickelt Sony die MiniDisc, die 1992 auf den Markt kommt. Sie hat ein stark komprimiertes Format, dessen Tonqualität zumindest am Anfang der CD hörbar unterlegen ist.

Die Musikindustrie nimmt die MiniDisc viel gelassener zur Kenntnis als DAT. Dies mag teilweise mit der Sound-Qualität zu tun haben. Vor allem aber damit, dass nach jahrelangem Streit um DAT bereits alles Nötige erledigt ist. Nur wenige Tage vor dem Erscheinen des ersten MiniDisc-Players tritt der Audio Home Recording Act (AHRA) in Kraft. Dabei handelt es sich um ein Gesetz, das die Legalität von DAT regelt, sich aber auch auf die MiniDisc anwenden lässt.

In der Folge müssen auch MiniDisc-Geräte den Kopierschutz SCMS implementieren. Zudem verpflichtet der AHRA die Hersteller zu Lizenzabgaben – sowohl für die Geräte als auch für die Medien. Trotz dieser ausgehandelten Vorteile wollen die amerikanischen Plattenfirmen ihre Musik nicht auf MiniDisc herausbringen. Sony BMG bleibt das einzige grosse Label, das vorbespielte MiniDiscs aktiv unterstützt.

CD

Der Erfolg der MiniDisc bleibt relativ bescheiden, auch weil schon kurze Zeit nach ihrer Erfindung interessantere Alternativen entstehen. Gegen Ende der Neunzigerjahre werden CD-Brenner erschwinglich und es wird zusehends einfacher, Audio-CDs selbst zu erstellen. Die Tage der CD als reines Abspielmedium sind gezählt.

Quelle: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Die Musikindustrie hat nun ein Problem. Der Kopierschutz, den der AHRA bei digitalen Tonträgern vorschreibt, ist für die CD nicht wirksam. Das Gesetz gilt nämlich nur für Geräte, deren Hauptzweck eine digitale Musikaufnahme ist. Das ist bei einem Computer mit eingebautem Brenner eindeutig nicht der Fall. Somit muss dieses Gerät den SCMS-Kopierschutz nicht implementieren. Das wiederum bedeutet, dass sich der Schutz kinderleicht aushebeln lässt. Die Software braucht nur das Informations-Bit, das Auskunft gibt, ob der Tonträger kopiergeschützt ist, von 0 auf 1 zu wechseln.

Die Industrie bastelt also eifrig an neuen Kopierschutzverfahren. Und versagt komplett.

Für grosse Aufruhr sorgt der Kopierschutz XCP, der kurz darauf den Übernamen «Sony-Rootkit» erhält. CDs mit diesem Kopierschutz installieren beim Einlegen in einen Windows-PC ungefragt eine Hilfs-Software. Diese verweigert einer Kopiersoftware den Zugriff auf die CD. Dazu muss sie permanent im Hintergrund laufen. Zudem versteckt der Kopierschutz Dateien und Ordner, wenn diese ein «$sys$» im Namen tragen. Damit operiert der Kopierschutz mit den gleichen Methoden wie Malware. Technisch gesehen ist das Tool ein Rootkit. Kriminelle Hacker lassen sich daher nicht zweimal bitten und missbrauchen XCP als Einfallstor für ihre Malware.

Übrigens verletzt die Kopierschutz-Software selbst das Urheberrecht, indem sie Open-Source-Komponenten enthält, ohne sich an deren Lizenzbestimmungen zu halten. Aber das ist nur noch eine Randnotiz in diesem Skandal.

Es gibt weitere Kopierschutzverfahren mit ähnlicher Funktionsweise. Der Youtuber VWestlife hat einige davon durchgetestet. Ergebnis: Sie sind nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sie taugen auch als Kopierschutz nichts.

Die Kopierschutzverfahren für CDs sind eine Zumutung für die Kunden. Entsprechend kurz währt ihr Dasein, es gibt sie nur von 2005 bis 2007. Aber die Frage bleibt: Was ist bloss in die Musikindustrie gefahren? Wie konnte es dazu kommen?

Das Ganze ist nur verständlich vor dem Hintergrund einer weiteren technischen Entwicklung: dem File Sharing.

File Sharing

Das Kopieren von CDs alleine wäre für die Musikindustrie wohl zu verschmerzen gewesen. Aber fast gleichzeitig mit dem CD-Brenner etablieren sich zwei andere Erfindungen: MP3 und dieses merkwürdige Ding namens Internet. Die Kombination dieser Faktoren verändert den Musikmarkt stark.

Wird Musik als MP3 gespeichert, reduziert sich der Platzbedarf gegenüber unkomprimiertem Audio enorm. Die Files werden so klein, dass Alben in riesiger Zahl auf der Festplatte gespeichert werden können. Und sie sind auch so klein, dass sie sich mit ein wenig Geduld übers Internet verschicken lassen.

1999 geht Napster online, eine Software zum Austausch von Dateien – entwickelt von einem Teenager. Napster arbeitet mit einem dezentralen Peer-to-Peer-Netz, bei dem alle User sowohl hoch- als auch herunterladen. Es ist das perfekte Tool für die unkontrollierte Verbreitung von Musik. Innert kurzer Zeit erreicht die Tauschbörse Millionen von Usern, und zahlreiche ähnliche Tools schiessen aus dem Boden.

Die Vertreter der Musikindustrie schäumen vor Wut.

Steve Heckler, Sony Pictures Entertainment: «Die Industrie wird jeden Schritt unternehmen, der nötig ist, um sich selbst und seine Einnahmequellen zu schützen. Sie wird diese Einnahmequellen nicht verlieren, egal was geschieht. Sony wird aggressive Schritte unternehmen, um das zu stoppen.» Sony werde Napster an der Quelle, beim Provider und am PC blockieren, und zwar sehr aggressiv, denn es stehe zu viel auf dem Spiel.

So erklärt sich die Rücksichtslosigkeit der CD-Kopierschutzverfahren. Die Record Labels führen so erbittert Krieg gegen das File Sharing, dass sie die eigenen Kunden als Kollateralschaden in Kauf nehmen.

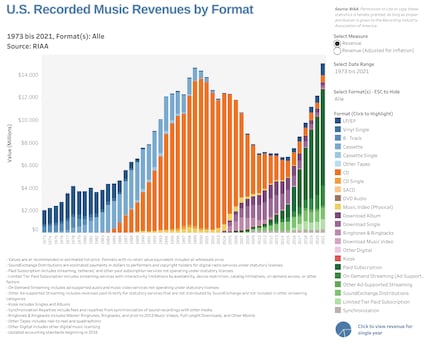

Die Bedrohung der Einnahmen durch File Sharing ist real. Zwar verkaufen sich CDs auch Anfang der Nullerjahre noch sehr gut, doch das zuvor rapide Wachstum verwandelt sich in einen Rückgang. Ab 2006 brechen die Einnahmen dramatisch ein.

Napster muss bereits 2001 den Betrieb einstellen. Auch andere Tauschbörsen werden vom Netz genommen. Doch trotz zahlreicher Polizei-Razzien und Schliessungen verliert die Industrie den Kampf gegen das File Sharing. Die dezentrale Technologie macht es unmöglich, gegen alle und alles vorzugehen. Zudem ist gar nicht immer so klar, ob die Angebote tatsächlich rechtswidrig sind.

Online Stores

Die Leute laden Musik aus dem Internet herunter. Dass sich damit Geld sparen lässt, das der Musikindustrie und den Musikern verloren geht, ist das eine. Doch viele würden Musik auch herunterladen, wenn sie nicht gratis wäre. Weil es in Kombination mit den mobilen MP3-Playern eine praktische Nutzung darstellt.

Es dauert Jahre, bis die Musikindustrie erkennt, dass digitale Files nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance sind. Erst mit dem Apple iTunes Store gibt es eine einfache, legale Download-Möglichkeit. Dieser ist in den USA ab 2003 verfügbar, in Deutschland ab 2004 und in der Schweiz ab 2005. Diese Downloads unterliegen jedoch zahlreichen Auflagen. In den ersten Jahren sind alle Dateien DRM-geschützt und lassen sich nur auf einer limitierten Zahl von Macs nutzen. Zudem hat der iPod ein geschlossenes Dateisystem – die Musik auf dem mobilen Player kann nicht einfach auf eine Festplatte gezogen werden.

In einem offenen Brief (ja, schon wieder) schreibt Apple-CEO Steve Jobs, dass DRM nötig gewesen sei, um die vier grossen Record Labels an Bord zu holen, die 70 Prozent der gesamten Musik kontrollieren. Jobs spricht sich für die Aufhebung von DRM aus, unter anderem, weil es nicht in der Lage sei, Musikpiraterie zu stoppen. Nur schon, weil CDs kein DRM hätten und 90 Prozent der Musik 2007 immer noch auf CD gekauft werde. Auch mit iTunes selbst ist es möglich, die DRM-Restriktionen loszuwerden, indem die Songs auf eine CD gebrannt und zurück gerippt werden. Laut Apple sind ohnehin nur 3 Prozent der Songs auf einem durchschnittlichen iPod von iTunes und somit DRM-geschützt. Der Rest stammt von gerippten CDs oder aus irgendwelchen File-Sharing-Quellen.

Tatsächlich löst sich die Musikindustrie von der Vorstellung, die Verbreitung durch DRM zu kontrollieren. Noch im selben Jahr gibt EMI seine Musik DRM-frei heraus, die anderen grossen Labels ziehen nach. Der kostenpflichtige Download wird attraktiver, wenn sich die Files nicht nur auf bestimmten Geräten nutzen lassen. Die Download-Umsätze nehmen in den nächsten Jahren stark zu, können jedoch die Verluste aus dem CD-Geschäft nicht kompensieren.

Streaming

Mit dem Aufkommen der Streaming-Dienste ändert sich noch einmal alles komplett. Zwar sind auch Streaming-Dienste kopiergeschützt. Ich kann einen heruntergeladenen Spotify-Song nur mit einem gültigen Spotify-Abo nutzen. Doch Streaming ist so bequem, dass ich das akzeptiere. Wenn ich die Musik immer und überall spielen kann, ist es mir nicht mehr so wichtig, dass ich jeden einzelnen Song physisch besitze und alles damit machen kann. Das dürfte den meisten so ergehen.

Daher hat Streaming den ständigen Kampf zwischen Musikhörer und Musikindustrie beendet. Beide Seiten bekommen, was sie wollen. Die Musikindustrie macht wieder fett Kohle und die Hörerinnen und Hörer haben jederzeit Zugriff auf praktisch jeden Song dieser Welt.

Friede, Freude, Eierkuchen also? Nein. Die Einnahmen sprudeln zwar – und nehmen rasch zu – doch wie sie verteilt werden, ist alles andere als befriedigend. Die Musiker kommen schlecht weg. Insbesondere für die kleinen und mittelgrossen Bands sind die Streaming-Einnahmen ein schlechter Witz. Sie können unmöglich davon leben.

Das liegt übrigens nicht ausschliesslich an Spotify & Co. Denn Spotify zahlt die Musiker nicht direkt. Der Streaming-Dienst bezahlt die Rechteinhaber, also die Record Labels und Distributoren. Diese wiederum geben einen Teil an die Musiker weiter – wie viel und nach welchem Schema, ist nicht öffentlich bekannt. Sie haben also sowohl mit Spotify als auch mit den Musikern Deals, die die Aufteilung der Einnahmen regeln. In diesem Video erklärt Spotify die Geldflüsse im Detail.

Nachdem EMI von Universal übernommen wurde, gibt es nur noch drei grosse Musiklabels, die zusammen etwa 70 Prozent der Einnahmen generieren. Es gibt weniger grosse Labels, als es grosse Streaming-Dienste gibt. Und jeder Streaming-Dienst muss alle drei haben. Somit sitzen die Major Labels am längeren Hebel. Sie haben eine ungeheure Macht bei Verhandlungen. Spotify macht zwar jedes Quartal Umsatz im Milliardenbereich, aber nach wie vor kaum Gewinn.

Was hat das alles mit Kopierschutz zu tun? Ganz einfach: Von Anfang an war das Hauptargument der Musikindustrie, dass sie die Bewahrerin der Musikkultur sei. Sie stellt sich gern als die Förderin dar, die gute Musik erst möglich macht. Die Art, wie das Streaming-Business läuft, zeigt aber, dass den mächtigen Playern der Industrie die Existenz der kreativen Musiker egal ist. Hauptsache, die Kasse stimmt für sie selbst.

Es herrscht Frieden – aber nur an der Oberfläche

Von Beginn weg hat die Unterhaltungsindustrie mit allen Mitteln versucht, das Kopieren zu unterbinden. Jahrzehntelang war sie dabei wenig erfolgreich. Das lag teilweise an den Methoden: Sie waren leicht zu umgehen und brachten Nachteile für die Käufer mit sich, bis hin zu Malware auf dem Computer. Es lag aber auch daran, dass die Musikindustrie als Moralapostel wenig glaubwürdig war. Es war leicht zu durchschauen, dass die grossen Player in erster Linie ihre eigenen Pfründe sichern und weniger die Musikvielfalt retten wollten.

Heute scheint auf den ersten Blick alles in Butter: Die Musikindustrie hat DRM bei Downloads und CDs fallen gelassen. Beim Streaming akzeptieren die User den Kopierschutz, weil er sie im Alltag kaum einschränkt. Der Krieg zwischen der Hörerschaft und der Industrie ist zu Ende.

Für die Musikschaffenden ist jedoch die aktuelle Situation katastrophal. Das Streaming bietet den allermeisten keine Existenzgrundlage. Corona hat zudem die Konzerteinnahmen minimiert, und auch bei den Auftritten sind die weniger bekannten Gruppen auf Partner angewiesen, die ihnen ihre Bedingungen diktieren.

«Ihr habt ein System für hinreissende Sounds geschaffen, aber ihr verachtet die Schöpfer dieser Sounds.» Das hat RIAA-Präsident Gortikov den japanischen Herstellern vorgeworfen. Aber eigentlich trifft es viel mehr auf die Musikindustrie selbst zu.

Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen