Hintergrund

Fabrikbau, Erkundung und Flammenhölle: Das ist «Star Rupture»

von Debora Pape

Riesige Mengen von KI-generierten Songs fluten die Streaming-Portale. Das ist ein relativ neues Problem. Doch es verstärkt in erster Linie ältere, längst bekannte Probleme.

KI-Songs sind schnell generiert und es braucht dafür keine besonderen musikalischen Fähigkeiten. Kein Wunder, wird die Welt gerade von computergenerierten Songs überflutet. Innert eines Jahres hat Spotify nicht weniger als 75 Millionen Stücke aus dem Katalog entfernt, weil es sich dabei um KI-Spam gehandelt habe. Konkurrent Deezer, der schon länger als Spotify gegen KI-Songs vorgeht, löscht jeden Tag 30 000 Stücke – Tendenz stark steigend. Aufs Jahr hochgerechnet wären das immerhin 11 Millionen Musikstücke.

Der KI-Spam müllt nicht nur die Portale zu, sondern dient auch als Basis für Betrug. Bots «hören» die KI-generierten Songs automatisch und deren Ersteller kassieren so Lizenzgebühren. Spotify und Konsorten versuchen dem mit der automatischen Erkennung von Bot-Verhalten entgegenzuwirken.

Wie der Guardian berichtet, werden dabei auch echte Künstlerinnen und Künstler gesperrt. Die Algorithmen funktionieren nicht zuverlässig. Für eine Sperrung reicht es offenbar schon, wenn ein Song plötzlich viel öfter gestreamt wird. Dies ist aber auch aus legitimen Gründen möglich, etwa wenn der Song im Radio gespielt wird oder sich auf Tiktok viral verbreitet. Für die Künstler ist es dann schwierig, Kontakt mit dem Portal aufzunehmen. Noch schwieriger ist, zu beweisen, dass man unschuldig ist.

Für Musikschaffende stellt die KI darüber hinaus ein sehr grundsätzliches Problem dar. Ihre Arbeit könnte in Zukunft weitgehend wertlos werden. Wozu braucht es noch Musiker, wenn man neue Musik einfach auf Knopfdruck erstellen kann?

Meine These ist, dass all diese Probleme gar nicht so neu sind – sie werden aber durch die KI-Flut massiv verstärkt. Sehen wir uns das mal im Detail an.

Schon vor der Invasion des KI-Mülls wurde viel mehr produziert, als die Leute überhaupt hören wollten und konnten. Oder wie es Forbes beschreibt: Die Nachfrage nach Musik bleibt immer etwa gleich, während das Angebot exponentiell wächst. Auch ohne KI wird es immer einfacher, ein Musikstück in ansprechender Tonqualität zu produzieren. Im letzten Jahrhundert musste eine Band ein professionelles Tonstudio mieten und Spezialisten engagieren, die mit diesem Studio etwas anzufangen wussten. Heute reicht ein gewöhnliches Notebook oder sogar ein iPad mit einem Audio-Interface. Gute Software kostet auch nicht die Welt und kann mehr als früher das teuerste Equipment. Zudem kann auf Plattformen wie Spotify jeder seine Werke veröffentlichen. Auch das war früher nicht möglich.

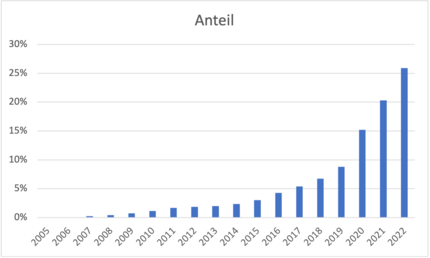

Kein Wunder, wächst die Zahl der neuen Songs exponentiell. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die Musik, sondern so ziemlich alle digitalen Inhalte. Fotos, Videos, Games – überall gab es in den letzten Jahren eine Produktions-Explosion. Die Grafik zeigt den Anteil hochgeladener Videos auf Youtube zwischen 2005 und 2022, basierend auf einer Studie von 2023, die mit 1000 randomisierten Stichproben arbeitete. Der Trend ist eindeutig.

Aufmerksamkeit ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Und die Verteilung der Aufmerksamkeit sieht bei Youtube ähnlich aus wie bei Spotify. Nur wenige Videos werden oft gestreamt, die grosse Mehrheit selten bis nie. Die Hälfte aller Youtube-Videos wurde gemäss besagter Studie weniger als 35 Mal angesehen. Fast fünf Prozent überhaupt nie. Auf der anderen Seite sind die erfolgreichsten 0,16 Prozent der Videos für die Hälfte aller Views verantwortlich.

Dies war 2022, also noch vor dem Aufstieg von KI-Slop.

Das Prinzip ist also «the winner takes it all». Für die Personen, die ihren Lebensunterhalt im Content-Bereich verdienen, ist das ein Problem. Ausgenommen einige Superstars, für die das System funktioniert. Alle anderen verdienen wenig bis nichts – und selbst die, die davon leben können, stehen unter grossem Druck, ständig neue Publikumserfolge zu produzieren. Dies wiederum führt zu noch mehr Überproduktion.

Obwohl viel mehr produziert wird, gibt es nicht mehr verschiedene Stilrichtungen oder Einzigartiges. In den Charts sinkt die Vielfalt sogar seit langem. Über die Gründe habe ich vor Jahren schon einen Artikel geschrieben. Vieles hängt damit zusammen, dass kommerziell erfolgreiche Musik heute auf Streaming-Portale optimiert sein muss. Das heisst zum Beispiel, dass das Wichtigste, was ein Song zu bieten hat, schon in den ersten 30 Sekunden kommen muss. Komplexes und variantenreiches Songwriting wird so praktisch unmöglich.

Auch dieses Phänomen betrifft nicht nur die Musik, sondern die gesamte Kreativbranche. Etwa Kinofilme. Fast jeder neue Film ist irgendein Sequel, ein Remake oder ein Spinoff eines längst vergangenen Kassenschlagers. Franchises werden ausgepresst bis zum Gehtnichtmehr. Es wird wahnsinnig viel produziert, aber echte Kreativität ist selten.

KI schlägt voll in diese Kerbe. Generative KI ist per Definition mehr vom Gleichen. Sie kreiert Songs, Bilder oder Videos, indem sie bekannte Strukturen reproduziert. Dabei kann sie auch Versatzstücke aus unterschiedlichen Stilen neu kombinieren – doch ein in sich stimmiger, neuer Stil entsteht so nicht. Tatsächlich finden sich zurzeit mehr verschiedene Genres in den Charts als auch schon. Neue Stilrichtungen gab es in den letzten Jahren jedoch nicht.

In Nischen wird experimentelle Musik und Kunst weiterhin existieren. Aber genau diese wird ja nicht gehört. Die Leute wollen immer mehr vom Gleichen, und sie bekommen, was sie wollen.

Warum soll es überhaupt ein Problem sein, wenn man den Leuten gibt, was sie wollen? Weil es sich dann nicht mehr um Kunst handelt. Das ist in vielen Fällen okay. Musik in einem Fahrstuhl oder als Hintergrund eines Videos muss keinen künstlerischen Anspruch erfüllen. Echte Kunst aber überrascht, verweigert Konventionen und Erwartungen und zwingt das Publikum so, sich auf etwas Neues einzulassen. Jazz, Rock, Punk, Rap, Techno, ja sogar Pop – all diese Stilrichtungen waren in ihren Anfängen ein Skandal und stiessen auf heftigen Widerstand. Samba war in Brasilien Anfang des letzten Jahrhunderts sogar verboten, die Musiker wurden verfolgt und eingesperrt. Hätte man den Leuten immer nur gegeben, was sie wollten, hätten wir all diese Stilrichtungen heute nicht.

Schon lange vor der KI-Invasion konnten die grossen Internetportale die gigantischen Mengen von Inhalten nur noch mit Hilfe von Algorithmen managen. Bei den reinen Musikstreaming-Portalen war das bislang kaum ein Thema, aber man kennt das Problem von Facebook und Youtube. Die Algorithmen, die automatisch Urheberrechtsverletzungen oder andere Vergehen sanktionieren, sind fehleranfällig. Ungerechtfertigte Vorwürfe können die Content-Ersteller in arge Bedrängnis bringen, denn sie sind den Plattformen vollkommen ausgeliefert. Sie müssen das Game nach deren Regeln spielen.

Vollständig automatisiert läuft die Erkennung nicht. Nach wie vor müssen Menschen entscheiden, ob etwas gelöscht werden soll. Es braucht sogar viele Menschen dafür. Sie dürfen aber nicht viel kosten.

Sie arbeiten deshalb für Subunternehmen in Billiglohnländern wie den Philippinen oder Kenia unter prekären Bedingungen.

Die KI-Flut wird den Bedarf solcher Arbeitskräfte erhöhen und die Konzerne werden versuchen, die Kosten dafür möglichst gering zu halten. Das Problem wird also noch zunehmen. Aber bereits das Training der KI ist digitale Drecksarbeit. Menschen müssen beim Machine Learning Feedback geben, ob die Erkennung gut war oder nicht. Dafür gibt es spezialisierte Unternehmen wie Outlier, die weltweit Arbeitskräfte anheuern – zu erstaunlich schlechten Konditionen.

Wie lassen sich diese Probleme lösen? Ich weiss es nicht. Natürlich könnten die Portale zusätzliche Hürden einführen, um die Content-Flut einzuschränken. Es ist aber unwahrscheinlich, dass damit nur unerwünschtes KI-Material und keine menschengemachte Musik aussortiert wird. Nur schon deshalb, weil es auch Mischformen gibt. Und die Kunst von Menschen auszusperren, ist heikel. Die Portale würden damit ihre eigenen Ideale und Versprechen verraten: Es gäbe nicht mehr den Zugang für alle, sondern wieder Gatekeeper wie früher. Der American Dream, wonach es jede(r) aus eigener Kraft schaffen kann, wäre damit ganz offiziell beerdigt.

Doch selbst wenn es gelänge: Was hätten die Plattformen überhaupt davon? Ihre Investoren wollen Skalierung. Alles muss wachsen, und zwar schneller als erwartet, damit die Aktienkurse steigen. Mit KI lässt sich Wachstum sehr einfach generieren. Mir bringt es zwar nichts, wenn Spotify 500 Millionen neue, langweilige Lieder hat. Aber das scheint egal zu sein – Hauptsache, man kann mit eindrücklichen Kennzahlen um sich werfen.

KI-Generatoren wie Suno oder Udio werden sich in nächster Zeit vor Gericht verantworten müssen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Tools mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert wurden – womit sonst? Gut möglich, dass es zu Sanktionen kommt und damit zu einer Eindämmung der KI-Songs. Grundsätzlich lässt sich die Entwicklung aber nicht auf dem juristischen Weg rückgängig machen. Die Technologie ist nun mal da – es ist wie bei der Zahnpasta, die nicht wieder zurück in die Tube gedrückt werden kann, wenn sie mal draussen ist. Im Moment bleibt aus meiner Sicht nur die – wahrscheinlich naive – Hoffnung, dass Musikliebhaber ihr Geld noch gezielter dort ausgeben, wo es den Künstlerinnen und Künstlern direkt zugutekommt. Etwa durch Bandcamp oder CD-Käufe bei Konzerten.

Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen