Hintergrund

«The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom» Vorschau – Fünf Punkte, die mir aufgefallen sind

von Domagoj Belancic

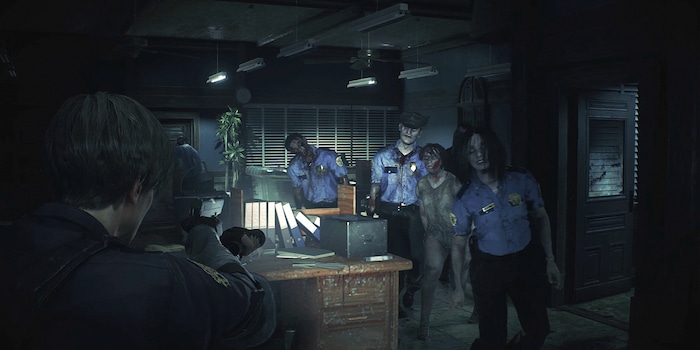

Mit dem «Resident Evil 2» Remake erscheint ein neues Zombie-Game – wieder mal. Die Untoten erfreuen sich seit Jahren grösster Beliebtheit. Nicht nur wegen ihrem attraktivem Aussehen, sondern auch, weil sie ein Spiegel unserer Gesellschaft sind.

Dieser Moment war gleichzeitig meine erste Begegnung mit einem Zombie in einem Videospiel. Seither habe ich unzähligen Untoten in Videospielen diverse Gliedmassen abgeschossen und sie endgültig ins Jenseits befördert.

Der Film findet in Anlehnung an die haitianischen Zombies in einem karibischen Setting statt. Im Gegensatz zur sozialen Sanktion steht aber nicht die Verbannung aus der Gesellschaft im Zentrum, sondern die Kontrolle der Braut für sexuelle Zwecke. Hier ist Zombiismus eine Form der sexuellen Ausbeutung. Aus heutiger Sicht auf Zombies kaum vorstellbar, denn, wer hätte schon gerne Sex mit einem Zombie aus «Resident Evil»? Obwohl, es gibt ja nichts, was es nicht gibt…

In der Folge wurden auch Filme produziert, die Zombies aus karibischen Szenarien herausholten. Während des Zweiten Weltkriegs erschienen Filme, in denen die Nazis Zombies für ihre Zwecke instrumentalisierten. Wie bei den haitianischen Zombies und den frühen Zombie-Filmen werden die Zombies hier immer von einer höheren Macht kontrolliert und instrumentalisiert. In diesem Fall aber nicht für sexuelle Zwecke, sondern als Waffen.

Nach «Day of the Dead», dem dritten Teil von Romeros «The Dead»-Serie schwand das Interesse an Zombiefilmen und die Untoten drohten in der Trivialität zu versinken. Glücklicherweise sprangen Computerspiele in die Bresche. Das Medium ist prädestiniert für Zombies. Denn jeder kann ein Zombie sein. Sie können in allerlei erdenklichen Szenarien platziert werden.

In «Wolfenstein 3D» beispielsweise musste der Protagonist im Zweiten Weltkrieg gegen von Nazis kontrollierte Zombies antreten. Sie wurden aber durch die Wissenschaft und nicht Magie erschaffen und als Biowaffen eingesetzt. «Resident Evil» hingegen spielt in naher Zukunft und die Protagonisten decken die biologischen Experimente der Umbrella Corporation auf. Die Zombies in diesem Spiel haben sich gegen ihre Schöpfer gewandt und stehen eher in der Tradition von Romero.

Hinzu kommt, dass Zombies Monster sind. Ausser ihrem Körper, der langsam vor sich hin rottet, deutet nichts auf ihre Menschlichkeit hin. Die haben sie endgültig verloren. Und es ist nun mal einfacher, eine Erklärung für’s Töten von Monstern zu finden, als eine für’s Töten von Menschen.

Übrigens: Die Kollegen Philipp Rüegg und Simon Balissat streamen das Remake am Donnerstag, 24. Januar.

Technologie und Gesellschaft faszinieren mich. Die beiden zu kombinieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist meine Leidenschaft.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen

Hintergrund

von Domagoj Belancic

Hintergrund

von Dominik Bärlocher

Hintergrund

von Dominik Bärlocher

Der Controller flutscht mir beinahe aus meiner schweissigen Hand. Ich zittere. Langsam bewege ich Jill Valentine den Tea Room im Spencer Mansion runter. Als ich um die Ecke biege, wird eine Zwischensequenz abgespielt. Eine blasse Kreatur beugt sich über einen leblosen Körper und gibt Schmatzgeräusche von sich. Dann höre ich plötzlich Knochen knacken. Ein Kopf fällt auf den Boden, die linke Gesichtshälfte ist angenagt. Die Kreatur dreht langsam ihren Kopf und starrt mich an. Spätestens jetzt brauche ich frische Unterhosen. Meine erste Begegnung mit einem Zombie im Ur-«Resident Evil» werde ich nie vergessen.

Der Ursprung von Zombies liegt in der Folklore. Am häufigsten werden haitianische Erzählungen erwähnt. In diesen erwecken Hexer – «Bokor» genannt – Tote wieder zum Leben. Die Zombies in diesen Erzählungen sind willenlose Sklaven, die sich ihrem Ich nicht bewusst sind. Den Ursprung des haitianischen Glaubens an Zombies wird in Afrika vermutet. Dort soll auch das Wort «Zombie» herkommen, nämlich vom kongolesischen Ausdruck «nzambi», was soviel wie «Geist eines Toten» bedeutet.

Zombies zählen zu den wenigen Kreaturen, die es direkt aus der Folklore in die Populärkultur geschafft haben, ohne Umweg über die Literatur. Gemäss den folkloristischen Erzählungen ist das Zombiewerden eine Form sozialer Sanktion. Ein Bokor verwandelt jemanden auf Wunsch in einen Zombie. Die Opfer werden für vergangene Taten bestraft und durch ihre Zombiewerdung aus der Gruppe und somit der Gesellschaft verbannt. Statt zu den Vielen, gehören sie so zu den Wenigen. In dieser ursprünglichen Definition von Zombies wird Magie für die Verwandlung zum Untoten verantwortlich gemacht.

Ins kollektive Gedächtnis schafften es Zombies vor knapp 90 Jahren . Zunächst durch einen Reisebericht über Haiti von William Seabrook 1929. Der erste Zombiefilm «White Zombie» erschien nur drei Jahre später. Der Film erzählt die Geschichte eines Paares, das sich auf der Plantage eines Freundes auf Haiti vermählen will. Der Besitzer dieser Plantage will die Frau, Madeleine, aber für sich und beauftragt einen Voodoo-Priester sie in einen Zombie zu verwandeln, damit er sie kontrollieren kann.

In den Zombie-Filmen der 50er und 60er nahmen Zombies langsam ihr heutiges Aussehen, als verwesende, wandelnde Untote an. Sie wurden aber nach wie vor fremdgesteuert. Erst mit George Romeros «Night of the Living Dead» von 1968 wurde der moderne, populärkulturelle Zombie geboren. Zombies mussten nicht mehr eine Funktion für jemand anderes ausführen, sondern sie handelten aufgrund ihres eigenen Bedürfnisses nach Menschenfleisch.

Obwohl in «Night of the Living Dead» nicht explizit gesagt wird, wieso sich Menschen in Zombies verwandeln, deuten Zeitungsartikel darauf hin, dass es etwas mit Strahlung zu tun hat. Woher diese kommt, ob von einem Meteor oder ob gar die Regierung dafür verantwortlich ist, wird nicht geklärt. Klar ist, dass Zombies in dieser Form nicht mehr Resultat von Hexerei sind, sondern dass es eine wissenschaftliche Erklärung für sie gibt. Hinzugekommen ist auch das Apokalyptische. Die Zombies sind für den Untergang der Menschheit verantwortlich. Die wenige Menschen versuchen sich gegen die vielen Zombies zu wehren. Das markiert eine radikale Abkehr von den haitianischen Zombies: Hier waren die Untoten die Wenigen, in «Night of the Living Dead» sind die Menschen die Minderheit.

Der zweite Teil von Romeros «The Dead»-Serie, «Dawn of the Dead», spinnt die Bedeutung von Zombies weiter. Der Film, in dem sich eine Gruppe Überlebender während der Zombie-Apokalypse in einem Einkaufszentrum verbarrikadiert, gilt als satirische Kritik an der Konsumgesellschaft. Es werden reale soziale Zustände in der Zombie-Apokalypse reflektiert. Diese Filme passen zu einer Generation, die unter der ständigen Gefahr der atomaren Auslöschung und Hinterfragung der eigenen Regierung aufgewachsen ist. Diese Skepsis gegenüber übermächtigen Organisation wie Regierungen und Unternehmen zieht sich auch durch spätere Zombie-Werke.

Die modernen Untoten haben einen physischen und biologischen Trieb. Ein Aspekt ihrer Mentalität besteht weiter, schliesslich können sie nur durch die Zerstörung ihres Gehirns endgültig getötet werden. Zombies widerspiegeln aber auch unsere Vorstellung der Verbindung zwischen Körper und Geist. Das zeigt sich in einer Szene von «Dawn of the Dead», in welchem ein Charakter dem anderen erklärt, dass Zombies zum Einkaufszentrum kommen, weil sie sich zu Orten hingezogen fühlen, die ihnen im Leben viel bedeutet haben.

Auch in Games reflektieren Zombies gesellschaftliche Zustände. In «Resident Evil» geht es um das Misstrauen gegenüber Grosskonzernen und biologischen Experimenten, welche in diesem Szenario die Menschheit nicht weiterbringen, sondern ruinieren. Seit den ersten «Resident Evil»-Teilen sind Computerspiele erzählerisch viel dichter geworden. Die Bedeutung von Zombies wird immerkomplexer und sich weiter verändern. Was sich wohl erzählerisch beim «Resident Evil 2»-Remake getan hat? Ich bin gespannt.